Grußwort des Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU)

„Pflichtlektüre für politisch Interessierte“

Die Bayerische Staatszeitung feiert ihren 100. Geburtstag. Dazu gratuliere ich herzlich. Seit 1912 ist sie der Politik, der Verwaltung und den interessierten Bürgerinnen und Bürgern ein zuverlässiger Begleiter durch die Landespolitik. Nur in der Zeit des Nationalsozialismus, als Deutschland keine Demokratie und Bayern kein Staat war, erschien auch die Zeitung nicht. Augenfälliger könnte man die politischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge, in denen sie ihre Rolle spielt, nicht verdeutlichen. Sie ist ein klarer Ausdruck bayerischer Staatlichkeit und eines freiheitlichen Gemeinwesens.Die Bayerische Staatszeitung ist allein schon wegen des beigefügten Staatsanzeigers eine Pflichtlektüre für das politische und für das politisch interessierte Bayern. Die elektronischen Medien sind mit ihrem Tempo und ihrer Aktualität bei der reinen Informationsvermittlung praktisch unschlagbar geworden. Umso mehr erwarten wir heute von einer Zeitung, dass sie Zusammenhänge aufzeigt, analysiert, kommentiert und Standpunkte erläutert. Dabei hat sich die Bayerische Staatszeitung ein besonderes Profil gegeben. Indem sie zum Beispiel Foren der politischen Parteien zu aktuellen Fragen bringt, ermöglicht sie dem Leser, sich aus erster Hand einen Überblick über die unterschiedlichen Positionen und Argumente zu verschaffen. Hier wird Demokratie auf ihren Wesenskern zurückgeführt: die unmittelbare Gegenüberstellung der unterschiedlichen Ansichten und der offene und faire Wettbewerb um die besten Konzepte.

Dieser Linie folgt die Staatszeitung konsequent. Sie gibt deshalb auch der Berichterstattung aus dem Parlament den breiten Raum, den sie verdient. Hier, am zentralen Ort der politischen Auseinandersetzung, ringen die Fraktionen und Abgeordneten um die besten Argumente und Entscheidungen. Den Leser an den Diskussionen im Maximilianeum und an der Arbeit der Volksvertreter teilnehmen zu lassen, ist ein wertvoller Dienst an unserer demokratischen Kultur.

Die Bayerische Staatszeitung schlägt zudem eine Brücke von der Landespolitik in den kommunalen Bereich. Dass viele Leser ihre Aufmerksamkeit besonders auf weiter hinten liegende Seiten der Zeitung richten, kann ich deshalb gut verstehen. Hier finden sie Anregungen und Ideen, die zum Beispiel für die Verwaltungspraxis vor Ort, für eine effiziente Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden Mittel oder für die Gestaltung von Bauvorhaben wertvoll sind. Aber auch der Entwicklung der Wirtschaft in Bayern widmet die Staatszeitung aufschlussreiche Beiträge.

Schließlich wirft die Staatszeitung Schlaglichter auf die Kulturszene im Freistaat. Dabei zeichnet sie sich dadurch aus, dass sie den Fokus oft auf Ereignisse außerhalb der großen Zentren lenkt und den ganzen Reichtum und die ganze Vielfalt unseres Landes zum Ausdruck bringt. Ihre regelmäßigen Beilagen sind dabei eine willkommene Ergänzung.

Ich wünsche der Bayerischen Staatszeitung, dass sie sich als klassisches Printmedium mit dem Anspruch fundierter politischer Berichterstattung auch im Internet-Zeitalter weiterhin behauptet und ihren Lesern eine zuverlässige Informationsquelle bleibt.

Grußwort von Barbara Stamm (CSU), Präsidentin des Bayerischen Landtags

„Eine wichtige Plattform für die Fraktionen“

100 Jahre Bayerische Staatszeitung – zu diesem stolzen Jubiläum gratuliere ich im Namen des gesamten Parlaments sehr herzlich! Ich gratuliere der Redaktion, die sich jede Woche neu dem Anspruch stellt, eine unabhängige Zeitung für Politik, Wirtschaft, Kommunales und Kultur zu machen – mit interessanten Berichten von aktuellen Ereignissen, lebendigen Reportagen, viel Hintergrundinformation und – das gehört dazu – kritischen Kommentaren.Die Zeiten, als das Blatt überaus regierungsfreundlich war, sind längst vorbei: Das Blatt ist journalistisch unabhängig und begreift sich als Vermittler des politischen und gesellschaftlichen Geschehens. Auch und gerade dem Geschehen im Landtag. So bietet die Bayerische Staatszeitung beispielsweise den Fraktionen im Bayerischen Landtag eine wichtige Plattform, um Position zu beziehen. Hier können sie unmittelbar nebeneinander ihre Standpunkte zu aktuellen Themen aufzeigen und das nicht nur in verkürzten Häppchen, wie es in der heutigen Medienlandschaft leider oft üblich geworden ist, sondern mit dem angemessenen Raum, um Positionen zu erörtern und zu erklären. Eine gute Möglichkeit für die Leserinnen und Leser, sich selbst eine fundierte Meinung zu den Zielen der Fraktionen zu machen.

Vier von 24 Seiten in jeder Ausgabe tragen den Titel: „Aus dem Maximilianeum“ und sind ausschließlich der Berichterstattung aus dem Landtag gewidmet. Wichtige Ereignisse aus dem Bayerischen Parlament werden hier journalistisch aufbereitet. Die Artikel vermitteln den Bürgerinnen und Bürgern im Land ein buntes Bild von dem Geschehen im Bayerischen Landtag, in der „Herzkammer der Demokratie“ im Freistaat und dem „Aufsichtsrat der Regierung“, wie das der Ministerpräsident Bayerns erst kürzlich so einprägsam formuliert hat. Damit diese Aufgabe der Bayerischen Staatszeitung auch finanziell gesichert ist, leistet der Bayerische Landtag dazu seinen Beitrag.

Seit nunmehr 100 Jahren hat die Bayerische Staatszeitung den Auftrag, das politische, kulturelle und wirtschaftliche Leben in Bayern widerzuspiegeln. So ist es in einem Vertrag mit dem Freistaat Bayern festgelegt und die Macher des Blattes erfüllen diesen Auftrag jede Woche.

Mancher Chefredakteur früherer Tage musste noch um sein Leben fürchten, aber auch heute stoßen kritische Artikel bisweilen auf wenig Gegenliebe

100 Jahre und kein bisschen altersmilde

Georg von Hertling, 1912 neu gewählter Ministerpräsident Bayerns, träumt von seiner eigenen Zeitung, die ihm loyal ergeben ist. Gemeinsam mit dem Oldenbourg Verlag ruft er die Bayerische Staatszeitung ins Leben. Am 26. November 1912 wird der Vertrag unterzeichnet – am 1. Januar 1913 erscheint die erste Ausgabe. In einer Serie beleuchten wir verschiedene Facetten aus der 100-jährigen Geschichte unseres Blattes. Wird die Redaktion gestürmt? Muss er mit einem Erschießungskommando rechnen? Soll er seine Kollegen nach Hause schicken und die Zeitung von morgen einfach ausfallen lassen? Der Chefredakteur trotzt den Befürchtungen: Die Bayerische Staatszeitung erscheint am Folgetag. Mit einer kleinen Änderung: Der Bayerische Staatsanzeiger entbehrt in seinem Titel das Kürzel „Kgl.“ Es ist der Revolutionsabend 1918, der 8. November, an dem sich Max Scharre von der hochexplosiven Stimmung in München so anstecken lässt, dass er mit dem Schlimmsten für die Zeitung rechnet.Auch wenn die Bedrohung für Leib und Leben der Redakteure vielleicht einem übernervösen Verantwortungsbewusstsein des Hauptschriftleiters entsprungen sein mag: Die Gefahr, dass die Revolution nicht nur den König, sondern auch die gerade mal sechs Jahre alte Bayerische Staatszeitung in die Wüste schickt, war gegeben: „Die Liebe zur angestammten Herrscherfamilie“ hatte sich die Bayerische Staatszeitung ja programmatisch auf die Fahnen geschrieben – am 1. Januar 1913, als sie das erste Mal überhaupt erschien. Mit einem Federstrich war es zwar vorbei mit der Monarchie in Bayern – doch vor der Bayerischen Staatszeitung kapitulierte der Revolutionär Kurt Eisner: Knurrend erkannte der erste Ministerpräsident des von ihm ausgerufenen Freistaats die vertragliche Absicherung des Blattes an.

Vermutlich haben die Verlegerbrüder Hans und Paul Oldenbourg im Jahr 1912, als sie mit Regierungsvertretern das Vertragswerk ausarbeiteten, bei der Festlegung auf eine 30-jährige Laufzeit nicht so sehr ans Überleben im Fall eines politischen Systemwechsels gedacht, als vielmehr an die wirtschaftliche Amortisierung: Auch wenn das Zwangsabonnement für Gemeinden und Pfarrgemeinden eine verlässliche Größe in der Bilanz erwarten ließ, musste das Kind ja erst einmal zum Laufen gebracht werden – und da sollten ihnen viele Knüppel zwischen die Beine geworfen werden.

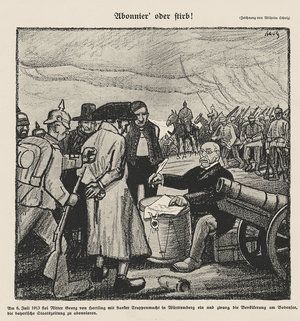

Wegen des Zwangsabos bemühten gleich im ersten Halbjahr 1913 die Gemeinden Starnberg und Pfaffenberg den Verwaltungsgerichtshof – allerdings vergeblich. Das mediale Nachspiel erging sich in Häme: Jeder Bayer sei verpflichtet, höhnte die Satireschrift Jugend, „von dem Quartalsersten vor seiner Geburt bis zum Quartalsletzten nach seinem Tode auf die ,Bayerische Staatsztg.’ zu abonnieren“. Der Simplicissimus steuerte die Karikatur „Abonnier’ oder stirb!“ bei: Ministerpräsident Hertling rückt mit schwer bewaffneten Truppen an, um die Bevölkerung am Bodensee von einem Staatszeitungs-Abo zu überzeugen.

Freilich bewegte Georg von Hertling als Protektor der Bayerischen Staatszeitung nicht das wirtschaftliche Wohlergehen der Oldenbourgs, auch wenn laut Vertrag die Staatsregierung anteilsmäßig an dem Unternehmen mitverdiente. Hertling, seit Februar 1912 Ministerpräsident, war vielmehr daran gelegen, endlich eine eigene Zeitung zu halten, in der die Regierungsmeinung frei von unfairen Angriffen publiziert werden konnte. Ein staatseigenes Blatt wie in Württemberg und Sachsen wollte Georg von Hertling aber auch nicht: Dieses würde der parlamentarischen Kontrolle unterstehen, sein persönlicher Einfluss wäre dann geschmälert. Also setzte der Ministerpräsident auf eine privatfinanzierte Zeitung mit staatlichem Zuckerl in Form von Zwangsabos. Der Regierung sicherte er das Mitspracherecht bei der Wahl des Chefredakteurs und seiner Mannschaft, ein Regierungskommissar hatte über den Inhalt zu wachen. Am 26. November 1912 wurde der Vertrag unterzeichnet.

Umgehend brauste das Rauschen im Blätterwald auf. Über den ersten Chefredakteur Philipp Frick zerriss sich die journalistische Konkurrenz das Maul, war der „heilige Philippus“ doch zuvor Redakteur verschiedener katholischer Zeitungen gewesen. Auch Hans Oldenbourg hatte von Frick, der ihm von Hertling aufgenötigt worden war, schnell genug: „Sein ganzer Verkehr beschränkt sich auf Kaffeehaus und Hofbräuhaus im Kreise von Parteigenossen“, wetterte der Verleger. 1916 wurde Frick zum normalen Redakteur degradiert.

Die anderen Zeitungsverlage hielten auch nicht hinterm Berg, als gemunkelt wurde, die Oldenbourgs wollten der Regierung das Monopol auf amtliche Verlautbarungen und Bekanntmachungen abluchsen. Dass die Staatszeitung beim Buhlen um Anzeigenkunden in den Pfründen der alteingesessenen Zeitungen wilderte, kam noch als i-Tüpfelchen hinzu: Schon gleich auf der Gründungsversammlung des Vereins Bayerischer Zeitungsverleger im Januar 1913 war die Staatszeitung heiß diskutiertes Tagesthema – die anderen Verleger verwahrten sich förmlich gegen den unlauteren Wettbewerb, den die Regierung hier praktiziere.

Es war eine schwere Geburt: Das erste Geschäftsjahr des Staatszeitungsverlags schloss mit einem Minus von rund 91 000 Mark ab. Es dauerte, bis das Unternehmen Gewinn abwarf – kurzfristig allerdings nur, denn Erster Weltkrieg, Weltwirtschaftskrise und Hyperinflation verpassten gewaltige Dämpfer. Doch auch davon erholte sich der Verlag – und zwar so gut, dass er schließlich nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten sofort deren Begehrlichkeit weckte: Das einträgliche Anzeigengeschäft samt Pflichtabo sollte dem Völkischen Beobachter zugute kommen – was im Juni 1934 auch tatsächlich zum Aus für die Bayerische Staatszeitung führte. Vordergründig wurde inhaltlich argumentiert: Die Zeitung habe sich der „Bewegung“ gegenüber nicht gebührend verhalten.

So einfach, wie sich Georg von Hertling einst die Instrumentalisierung der Bayerischen Staatszeitung als unkritisches Medium zur Verbreitung der Regierungsmeinung gedacht haben mag, machte es die Redaktion den jeweiligen Machthabern nicht: Der zweite Chefredakteur (ab 1916) Max Scharre hatte schnell erkannt, dass das Blatt attraktiver sein müsse, das hieß journalistischer. Und so schlich sich eine spannende Ambivalenz ein, die über viele Jahre die Bayerische Staatszeitung kennzeichnen sollte: Da standen O-Töne von Regierungsvertretern (gerne gegen die Reichs- beziehungsweise Bundespolitik gerichtet) zwischen redaktionellen Kommentaren, die der Regierungslinie auch zuwiderlaufen konnten. Da wurde mit Entlassung gedroht, die Redaktion zeigte sich reumütig – und wagte den Drahtseilakt im nächsten Anlauf.

Seit die Bayerische Staatszeitung 1950 vom Münchner Richard-Pflaum-Verlag in Kooperation mit der Staatsregierung wiederbegründet wurde, haben sich die Bedingungen in der Presselandschaft erheblich verändert – was die Wirtschaftlichkeit ebenso wie den Umgang der Politiker mit der Vierten Gewalt angeht. Freilich würde sich auch die Verlagsgemeinschaft von Süddeutschem Verlag und Münchner Zeitungsverlag, die 1955 die Bayerische Staatszeitung unter ihre Fittiche genommen hat, sehr über Pflichtabonnements wie anno dazumal freuen. Heute aber muss die Bayerische Staatszeitung wie jede andere Zeitung mit ihrem Angebot Abonnenten und Inserenten überzeugen. Kein Automatismus nährt mehr das Geschäft mit den Ausschreibungen: Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung, Konkurse genauso wie Ausschreibungen im Bayerischen Staatsanzeiger zu veröffentlichen; in der Soll-Vorschrift einschlägiger Antikorruptionsrichtlinien ist der Staatsanzeiger als eine von mehreren Plattformen lediglich empfohlen.

Nach wie vor besteht hingegen die Pflicht, amtliche Bekanntmachungen abzudrucken – kostenlos. Der Wandel auch im Inhalt: Vom vertraglichen Recht, Namensbeiträge zu platzieren, machen die Kabinettsmitglieder wohlweislich keinen Gebrauch mehr. Vorab- und Hintergrundinformationen müssen wie in den Redaktionen anderer Zeitungen durch persönliches Knowhow und Engagement erarbeitet werden – es findet kein privilegierter Informationsfluss statt. Das redaktionelle Selbstverständnis ist dem Pressekodex verpflichtet. Inzwischen steht programmatisch unter dem Zeitungstitel „Unabhängige Wochenzeitung für Politik, Wirtschaft, Kommunales und Kultur“. Kritische Berichterstattung stößt zwar bisweilen auf wenig Gegenliebe – Angst vor einem Züchtigungskommando muss die Redaktion heute aber nicht mehr haben.

(Karin Dütsch)

Soll das Gesetz für mehr Barrierefreiheit gelockert werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neuDiskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv

Staatsanzeiger eServices

die Vergabeplattform für öffentliche

Ausschreibungen und Aufträge

Ausschreiber

Bewerber

Nächster Erscheinungstermin:

28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56

oder

per Mail an anzeigen@bsz.de

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

(PDF 6 MB)

Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.