„Almansor: Wir hörten daß der furchtbare Ximenes, Inmitten auf dem Markte, zu Granada - Mir starrt die Zung’ im Munde - den Koran In eines Scheiterhaufens Flamme warf!

Hassan: Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher Verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.“

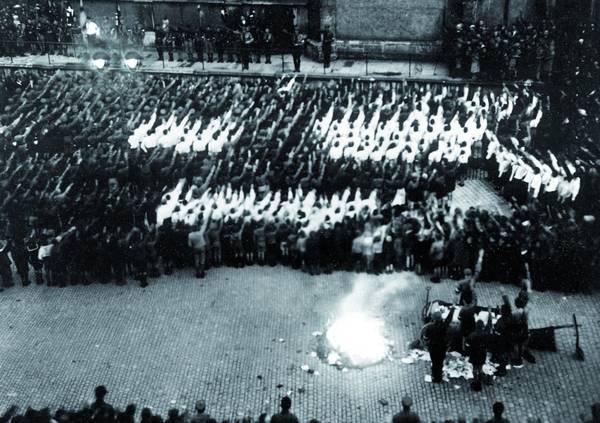

Heinrich Heines unheilvolle Prophezeiung aus dem Jahr 1823 – wenn auch in einem ganz anderen Kontext getätigt – sollte sich mehr als ein Jahrhundert später auf furchtbare Weise erfüllen. Zuerst brannten die Bücher, dann die Menschen. In 70 deutschen Städten loderten zwischen Frühjahr und Herbst 1933 die Scheiterhaufen mit Büchern. Den Nationalsozialisten ging es dabei von Anfang an um die Zerschlagung und Unterdrückung der gesamten Opposition, auch in der Kultur. Speziell die Bücherverbrennungen können geradezu als ein Symbol für „den Geist der Vernichtung“ (Werner Treß) dieses verbrecherischen Regimes gelten, an dessen Ende als Bilanz millionenfacher Mord und Verwüstung standen. Auch das Inferno des Holocaust, der Shoah, hatte 1933 seinen Ausgang genommen. Damals waren es „nur“ Bücher gewesen, die auf den Scheiterhaufen kamen – nicht einmal ein Jahrzehnt später waren es in den Krematorien der Vernichtungslager tatsächlich Menschen, die verbrannt wurden.

In Regensburg fand die Bücherverbrennung am Freitag, 12. Mai 1933, auf dem Neupfarrplatz – also mitten in der Altstadt – statt. Initiiert und durchgeführt wurde sie von der örtlichen Hitlerjugend.

Ohne studentische Hilfe

Im Vorfeld dieses unheilvollen Tages hatte auch die Deutsche Studentenschaft versucht, örtliche Unterstützung für die Umsetzung einer Verbrennung im Rahmen der im gesamtdeutschen „Aktion wider den undeutschen Geist“ zu gewinnen. Doch wurde ein entsprechendes Schreiben an die Studentenschaft der philosophisch-theologischen Hochschule in Regensburg am 26. April 1933 mit dem Hinweis beantwortet, eigene Aktivität verbiete sich, da es unmöglich sei, diese in der Kürze der Zeit zu organisieren. Regensburg war zu diesem Zeitpunkt noch keine „richtige“ Universitätsstadt, sondern beheimatete mit der philosophisch-theologischen Hochschule lediglich eine Ausbildungsstätte für den katholisch-geistlichen Nachwuchs.

Gedenklesung

Verbrannte Bücher – verbannte Dichter ist eine Gedenklesung am heutigen Freitag, 11. Mai um 18 Uhr in der Regensburger Neupfarrkirche überschrieben. Gelesen werden Texte zur Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten von namhaften Regensburger Schriftstellern und Schriftstellerinnen.Vor der Lesung wird Bernhard Lübbers, Leiter der Staatlichen Bibliothek, in die historischen Hintergründe einführen. Zur Lesung erscheint eine Broschüre (kostenfrei), die bei der Veranstaltung verteilt wird; sie ist auch über das Referat für Bildung, Sport und Freizeit der Stadt Regensburg zu beziehen (Postfach 11 06 43, 93019 Regensburg).

Wörtlich hieß es in diesem Antwortschreiben: „Eine Verbrennung jüdischen Schrifttums wird nicht erfolgen, da sich in unseren Büchereien solches nicht findet. Unsere Hochschule ist immer schon frei von jüdischem Geist gewesen und wird es auch in Zukunft sein, was man anscheinend von den Universitäten nicht immer sagen kann. Die Verhältnisse sind bei uns eben andere wie an den grossen Universitäten. Das mir zugesandte Anschlagmaterial wird veröffentlicht werden.“

Zwar war damit einer Bücherverbrennung von Seiten der Studentenschaft in der Domstadt eine Absage erteilt worden, das in hoher Auflage im Reichsgebiet verbreitete Plakat „Wider den undeutschen Geist“ wird in Regensburg aber öffentlich angebracht gewesen sein.

Inzwischen waren aber neue Akteure auf den Plan getreten, welche die Vernichtungspläne bereitwillig aufgriffen. Emil Klein (1905 bis 2010), der Beauftragte der Hitlerjugend bei der bayerischen Staatsregierung, hatte am 19. April 1933 einen Aufruf an alle Verantwortlichen der Hitlerjugend verschickt, der die Anweisung enthielt, in „ganz Bayern am Sonntag, den 7. Mai 1933“ eine „einheitliche Aktion der HJ“ durchzuführen. In dem Schreiben heißt es: „Der gesamte Propagandaapparat der HJ ist in den Dienst der Aktion der Bayer. Staatsregierung zu stellen. Es handelt sich für uns als HJ an diesem Tage den Beweis zu erbringen, daß wir genau so wie die NSDAP in der Durchführung solcher Aktionen auf Grund unseres Willens, unseres Fleißes und unserer Opferwilligkeit allen anderen Verbänden und Vereinen überlegen sind“. Und weiter: „Im Rahmen dieser Kundgebung ist jeweils eine Bücher- und Schriftenverbrennung jeglichen marxistischen, pazifistischen und demokratischen Schrifttums vorzunehmen.“

In mindestens acht Städten Bayerns, wozu damals noch die Pfalz zählte, kam es zu Verbrennungen im Rahmen dieses „Tags der Jugend“ durch die Hitlerjugend. Die Hintergründe der Vorbereitungen zur Regensburger Bücherverbrennung liegen vielfach im Dunkeln. Erhalten hat sich jedoch ein unter dem Datum des 10. Mai 1933 vom örtlichen HJ-Unterbannführer an die Stadtschulbehörde gerichtetes Anschreiben, in dem dieser um die Bekanntmachung nachstehend zitierten Textes in den Volks- und Berufsschulen im Stadtgebiet ansuchte: „Die Hitler Jugend Standort Regensburg veranstaltet am Freitag abends 7 Uhr 15 einen Marsch durch den Minoritenweg zur Ostengasse über den Rathausplatz zum Neupfarrplatz und hält dort eine Kundgebung ab. Es spricht der Bannführer der Hitler Jugend, Karl Schäfer. Bei dieser Gelegenheit werden marxistische Schriften verbrannt. An die Jugend Regensburg[s] ergeht die herzliche Bitte zahlreich zu erscheinen um damit zu beweisen, dass sie treu zum Vaterland und zum Reichskanzler Adolf HITLER steht.“

Im einst jüdischen Viertel

Es war kein Zufall, dass die NS-Bücherverbrennung auf dem Regensburger Neupfarrplatz stattfand – jenem Ort, dessen Geschichte die in der Domstadt aktiven Nationalsozialisten vehement zu verändern versuchten. Der Neupfarrplatz zählt nicht zu den „gewachsenen“ Plätze, sondern war 1519 durch einen gewaltsamen Eingriff in die Bausubstanz der Stadt bei einem Pogrom entstanden. Das damals dort gelegene jüdische Viertel, bis zu diesem Jahr Heimat einer der ältesten und bedeutendsten jüdischen Gemeinden Süddeutschlands, war dabei zerstört worden.

In Regensburg ist das Wissen um die Geschichte dieses Ortes nie wirklich in Vergessenheit geraten. Daher war es – auch wenn explizite Beweise hierfür fehlen – sicherlich eine bewusste Entscheidung der Nationalsozialisten, dort die Bücherverbrennung durchzuführen. In den ersten Kriegsmonaten der Jahre 1939 und 1940 legten die Machthaber an selber Stelle einen großen öffentlich zugänglichen Luftschutzbunker an. Im Zuge der hierfür notwendigen Baumaßnahmen wurden die verborgenen Mauerreste des jüdischen Viertels zerstört; man kann auch hier eine bewusste Entscheidung für diesen Zerstörungsakt annehmen.

Die seit März 1933 erscheinende Bayerische Ostwacht, das örtliche Organ der Nationalsozialisten, hatte in ihrer Wochenendausgabe vom 13. Mai von der Bücherverbrennung in Berlin am 10. Mai berichtet. Über die Regensburger HJ-Aktion am 12. Mai erschien erst in der Ausgabe von Dienstag, dem 16. Mai, ein kleinerer Bericht unter der Überschrift „Die Regensburger Jugend marschiert“. Zu lesen war unter anderem: „Gegen 8 Uhr kam die Spitze des Zuges unter Vorantritt unserer SA-Kapelle auf dem Neupfarrplatz an. Unterbannführer Otto Metz konnte dem Bannführer der HJ, Karl Schäfer, 680 angetretene Hitlerjungen melden.“ Weiter berichtete die NS-Tageszeitung, dass nach Horst-Wessel-Lied und Ansprache „der Bannführer den Befehl [gab], die marxistischen Bücher, Zeitschriften und Fahnen, die auf einem Handwagen mitgeführt wurden, zu verbrennen. Hellauf loderten die Flammen [...]. Das Deutschlandlied beendete die Kundgebung, die ein Markstein in der Geschichte der Regensburger Hitlerjugend sein wird.“

Man darf davon ausgehen, dass es sich bei den im Zeitungsbericht erwähnten „Fahnen“ um einige von der SA bereits am 9. März 1933 bei der Besetzung von örtlichen SPD-Einrichtungen erbeutete sogenannte Traditionsfahnen einzelner Parteigliederungen (und wohl auch der ‚Eisernen Front’) gehandelt hat. Auch dürfte einiges an Einrichtungsgegenständen und Lagerware der ebenfalls im März verwüsteten Volkswacht-Buchhandlung (Neupfarrplatz 2) verbrannt worden sein. Damit entsprach der Regensburger Scheiterhaufen in seiner Zusammensetzung denen in anderen Städten.

Neben der Volkswacht-Buchhandlung war mindestens noch eine weitere Regensburger Buchhandlung von den Sammel- und Beschlagnahmungsaktionen im Vorfeld der Bücherverbrennung betroffen: Die von Albert Prasch geführte Bücher-Kiste. Dort war eines Tages der mit Prasch befreundete und nur wenige Häuser entfernt wohnende Polizist Lorenz Baier erschienen und hatte seinen Freund darauf hingewiesen, dass er am nächsten Tag in der Buchhandlung vorbeikommen müsse, um für die Bücherverbrennung dem Regime unerwünschte Literatur zu beschlagnahmen. Er wolle ihn nur vorab darauf hinweisen, damit er die ihm wichtig erscheinende Literatur beiseiteschaffen könne. Daraufhin separierte Prasch die betreffenden Bände. Um nicht Gefahr zu laufen, dass diese Titel doch eines Tages entdeckt würden, schlug er sie zum Teil in unverdächtige Umschläge ein, zum Beispiel von Grimms Märchen.

Auch Privatbestände nahmen Regimegegner ins Visier. Man weiß von Beschlagnahmungen beim damaligen SPD-Landtagsabgeordneten Alfons Bayerer (1885 bis 1940). Vier Mann, ein Zivilist und drei SA-Hilfspolizisten, transportierten etwa sieben bis acht Meter Bücher aus dem Privatbesitz des Politikers ab. Darunter nicht nur unliebsame politische Literatur, sondern auch als „undeutsch“ diffamierte Romane. Wie Bayerers Schwiegersohn Hans Weber später angab, hatten die SA-Männer keine Ahnung, was sie eigentlich mitnehmen sollten. Weber berichtete, dass erst nach Protesten ein Buch über die Tour de France zurückgelassen wurde, da offenbar ein Frankreichbezug – und sei er noch so unpolitisch – als ausreichend angesehen wurde, um das Buch für verbrennenswert zu erachten.

Man weiß ferner von mindestens einer weiteren Beschlagnahmung bei einem von den Nazis als „Bibelforscher“ diffamierten Zeugen Jehovas.

Hitlergruß am Kirchenportal

Die Ereignisse des Frühjahrs 1933 und gerade die Bücherverbrennung zeigen eindringlich, dass Regensburg kein Ort war, an dem der Nationalsozialismus nur eine untergeordnete Rolle spielte, gewissermaßen ein unschöner „Betriebsunfall“ war, der aber keine weiteren Konsequenzen zeitigte. Dass es nicht an Zuspruch zu den Machthabern in der Domstadt mangelte, enthüllt eine bezeichnende Anekdote: Als der irische Schriftsteller Samuel Beckett auf seiner Deutschlandreise, die ihn nach Hamburg, Berlin sowie München führte, im März 1937 auch nach Regensburg kam, konnte er an der Nordtür der Dominikanerkirche ein Schild entdecken, auf dem das „Grüss Gott“ durchgestrichen und durch ein „Heil Hitler“ ersetzt worden war.

Sicherlich war Regensburg „kein Zentrum des Nationalsozialismus“, wie Erich Zweck in einer 1984 publizierten Studie über die NSDAP in Regensburg konstatierte. Gerade aber weil Regensburg nicht zu den Hochburgen der NSDAP gehörte, wurde die Rolle der Stadt und ihrer politischen Protagonisten und Eliten während der Zeit des Nationalsozialismus bisher zu wenig beleuchtet.

Vernachlässigte Erinnerung

An die Zeit zwischen 1933 und 1945 wurde in der Donaustadt im öffentlichen Diskurs kaum erinnert, das zeigt sich nicht zuletzt an der augenfällig niedrigen Zahl an Studien, die sich mit dieser Zeit auseinandersetzen. Auch die Bücherverbrennung auf dem Neupfarrplatz zählt zu den Ereignissen, über die vergleichsweise wenig publiziert und an die nur sporadisch, eigentlich erst seit gut einem Jahrzehnt regelmäßig erinnert wird. Die Vorgänge des 12. Mai 1933 auf dem Regensburger Neupfarrplatz offenbarten in der Domstadt einmal mehr die „Fratze“ des Regimes; die Bücherverbrennung führte jedem Zeitgenossen unmissverständlich die Absicht der Nationalsozialisten vor Augen, nicht nur Andersdenkende rücksichtslos zu unterdrücken, sondern auch das kulturelle Leben „einer unnachsichtigen Gängelung“ (Hans-Ulrich Wehler) zu unterwerfen.

Aus heutiger Sicht erstaunt, mit welcher Gleichgültigkeit die Bücherverbrennung hingenommen wurde, auch und gerade in Regensburg. Unbegreiflich scheint es, wie geradezu „gut gelaunt“ (Thomas Sandkühler) die deutsche Gesellschaft sich nazifizierte. Joseph Goebbels notierte am 6. April dieses Jahres in seinem Tagebuch: „Was wir jetzt erleben, ist nur die Übertragung unserer Dynamik und Gesetzlichkeit auf den Staat. Es geschieht das in einem derart atemberaubenden Tempo, daß man darüber kaum zur Besinnung kommt.“

Die Mehrheit der Regensburger verschloss sich dieser „Dynamik“ nicht, das zeigt nicht zuletzt die breite Beteiligung der Bevölkerung an der Bücherverbrennung auf dem Neupfarrplatz. Natürlich darf man es sich nicht zu leicht machen und das Wissen, das uns Nachgeborenen zur Verfügung steht, als Maßstab anlegen.

Und doch wussten die Zeitgenossen um das eingangs zitierte Heine-Wort. Auch ohne die Kenntnis der folgenden, schrecklichen Verbrechen waren brennende Bücher bereits 1933 mächtige Zeichen von Zensur und Bevormundung, die zumindest latent Unbehagen ausgelöst haben müssen. (

Bernhard Lübbers)

Information:

Weiterführende Literatur: Bernhard Lübbers, Bücherverbrennung in Regensburg, 2. Aufl., Regensburg 2017.

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!