Der Tagungsleiter musste Dampf machen: Die Veranstaltung musste um 15 Uhr beendet sein, denn zwei Stunden später fing am Staatstheater Nürnberg die Götterdämmerung an. Für das dreitägige Symposion Hitler.Macht.Oper konnte die Konstellation nicht beziehungsreicher sein. Denn die letzte Aufführung am Opernhaus, bevor die Bomben fielen, war am 31. August 1944 auch die Götterdämmerung in der Regie von Wieland Wagner und mit Dekorationen aus der Bayreuther Festspiel-Werkstatt.

In der Zusammenarbeit von Staatstheater Nürnberg, dem Forschungsinstitut für Musiktheater der Universität Bayreuth und dem Nürnberger Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände sollte der Zusammenhang von Hitler, Macht und Oper beleuchtet werden. Die Doppeldeutigkeit des Tagungsthemas: Hitler hat nur zu gern Oper gemacht, hat sich in Inszenierungen und Bühnenbilder, Besetzungen, Neu- und Umbauten eingemischt, Musiktheater und Propaganda vermischt – und sich selbst auch im theatralen Raum inszeniert mit Auftritten in den diversen Führerlogen.

Der Untertitel der Tagung hieß deshalb: „Inszenierung von Macht und Unterhaltung. Propaganda und Musiktheater in Nürnberg 1920 – 1950“. Bewusst war der Zeitrahmen weiter gefasst, denn das ergaben die drei Tagungstage ohne Zweifel: Hitler und die NSDAP haben Theater, Oper nicht ohne den Hintergrund bis weit zurück vor den Ersten Weltkrieg gemacht – und Kontinuitäten reichen weit bis in die Nachkriegszeit hinein, nicht nur in Nürnberg.

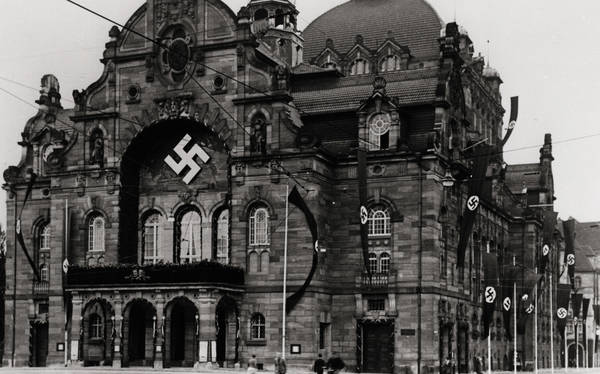

Auf die Stadt der Meistersinger und deren Musteraufführung von Wagners Oper (Benno von Arent, 1935) wollte sich das Symposion nicht beschränken: „Deutschland – Meistersingerland“ hieß der erste Vortrag, „Hitler als Theaterbaumeister“ einer der letzten. Man schaute auch über den Orchestergraben der Oper hinaus, etwa mit dem Martin Otts (Professor für Fränkische Landesgeschichte) Blick in einen offiziellen Reiseführer des Jahres 1935 (da schon in der 12. Auflage): Nürnberg als „des Reiches Schatzkästlein“. Wie hat Nürnberg seit dem Ende des 19. Jahrhunderts (und bis heute) sein Image geradezu konstruiert zwischen Romantik-Traum, Arbeiterstadt und Hochburg des Dritten Reichs? Allein die Reihenfolge der vorgeschlagenen Besichtigungswege und deren Veränderung gibt über den ideologischen Wandel Auskunft. Nur 18 Zeilen gibt es für das damals noch in Planung befindliche Reichsparteitagsgelände. Die ideologische Folie: von der verwirrend-mittelalterlichen Vielfalt der Reichstagsstadt zur geschlossenen und von der Stadtmauer zusammengehaltenen Einheit. Die jüdische Synagoge wird schon 1895 als Sehenswürdigkeit nicht mehr erwähnt. Und Martin Ott will auch die Frage der „Ent-Schandelung“ noch erforschen.

Stimmungsmache

Die betraf mit der konsequenten Entfernung von Jugendstil-Elementen auch das Nürnberger Opernhaus: Mitte der 30er Jahre und durch den nazigenehmen Architekten Paul Schultze-Naumburg.

Hitler selbst war der Motor für zahlreiche Maßnahmen: Theaterneubauten in Dessau und Saarbrücken, Umbauten zum Beispiel in Augsburg mit Hakenkreuzen an den Ranggittern. Selbst im besetzten Paris hat sich Hitler mit als Erstes durch die Belle-Epoche-Opéra Palais Garnier führen lassen: Neubau nach dem Endsieg!

Es ging ihm um die Erzeugung von Stimmungen durch Raum und Bühnenarrangement, auch in den Foyers. Opernhaus- und Konzertsaal-Neubauten hatte er schon in seiner Jugend gezeichnet, das neue Theater der Reichskulturhauptstadt Linz sollte eine Verbindung von Wiener Burgtheater und Bayreuther Festspielhaus sein.

Aus der Untersuchung von Frauenbildern und -biografien am Nürnberger Stadttheater (Jasmin Goll, Jane Ebah Ruweji-Neumann) ergaben sich mehr Fragen als Ergebnisse: Biografien wurden referiert, mehr Einsichten hätte man sich von Opern und Operetten versprechen können, die im Dritten Reich erst komponiert wurden (wie Godiva von Ludwig Roselius). Dass Carmen die Verführerin ist und Michaela das treue Mädel, war nicht erst ein Ergebnis von Hitlers „Rede an die deutschen Frauen“ .

Trittsteine für weitere Untersuchungen wurden viele an diesen drei Tagen gelegt: Dass der Nürnberger Operettenstar noch vieler Nachkriegsspielzeiten, Anny Coty, als „NS-Diva“ vorkam, wird manchem Lokalpatrioten nicht gepasst haben. (Uwe Mitsching)

Information: Zum Abschluss des Forschungsprojektes „Inszenierung und Propaganda – Musiktheater in Nürnberg 1920-1950“ soll es im Nürnberger Dokumentationszentrum eine Ausstellung und 2019 eine Abschlusspublikation geben.

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!