Gewölbt oder flach, vorne oder hinten? Verwirrt fragt sich das der Betrachter oft vor den Bildern von Victor Vasarely (1906 bis 1997). Unter dem bezeichnenden Titel Der Traum vom Raum feiert das Würzburger Museum im Kulturspeicher sein 15-jähriges Bestehen mit einer umfassenden Schau von oft großformatigen Werken dieses Meisters der Op-Art; vorwiegend sind es Leihgaben aus Paris.

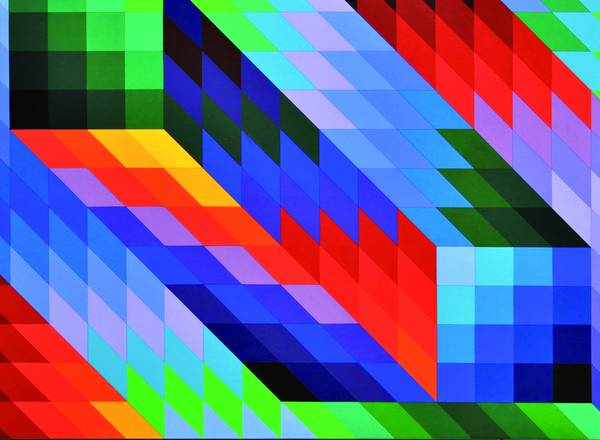

Die Schau greift die Irritationen unserer Wahrnehmung durch regelmäßige Unregelmäßigkeiten auf. Vasarelys Werke passen bestens zum Schwerpunkt der Dauerpräsentation Konkreter Kunst aus der Sammlung Ruppert. Die geheimnisvoll unkalkulierbare Wirkung, die verblüffende Vortäuschung von Räumlichkeit im Schaffen Vasarelys wird in der Schau betont.

Balance der Kräfte

Der gebürtige Ungar arbeitete zunächst als Werbegrafiker, ließ sich in Paris nieder und erforschte systematisch optische Effekte in der Grafik, ließ sich anregen von den Arbeiten der Konstruktivisten und entwickelte eine geometrische, konkrete Formensprache. Frühe Arbeiten, etwa die abstrahierten Kieselsteine der Periode Belle isle zeigen ihn noch im Erproben dieser Ausdrucksweise. Mit einfachen Formen in wenigen gedämpften Farben erforschte er anfangs die Balance der Kräfte im Bild. Später benutzte er oft zwei kontrastierende, oft leuchtende Form-Farben als Figur und Grund und entfaltete damit und in der abgestuften Variation ihrer Helligkeit in ungezählten Kombinationen räumliche Effekte. Damit wurde er bekannt.

Seine Werkphasen benannte er nach Orten, die er häufig aufsuchte, ohne dass er davon etwas abbildete, erhielt aber dabei oft Anstöße für eigene Werke, etwa von der Außen- und gleichzeitig Innenansicht eines Fensters. Die kinetischen Tafelbilder der Periode Schwarz-Weiß entstanden durch übereinander montierte Plexiglasscheiben und durch ständige Variation.

Als äußerst erfolgreicher Künstler, der mittlerweile die Ausführungen seiner Werke in die Hände von Assistenten legte, wurde er durch Ausstellungen, eigene Museen und jede Menge Ehrungen gewürdigt.

Warum ist dieser Künstler, der die seit der Renaissance geltende Zentralperspektive ablehnte, der mit einem quasi beschränkten Formenrepertoire, aber nahezu unbegrenzten Variationsmöglichkeiten und somit erstaunlichen Gestaltungsergebnissen die Augen fasziniert, überrascht und die optische Wahrnehmung irritiert, so populär geworden? Man kennt viele seiner Bilder aus dem Alltag: Unter anderem stammt von ihm das Rauten-Logo von Renault, für die Olympischen Sommerspiele 1972 in München hat er das legendäre Spiralen-Logo geschaffen. Gerne wird er im Zusammenhang mit der „Computerkunst“ genannt.

Auch das gehört zu Vasarely: Er wollte eine Verbreitung, eine Kommerzialisierung seiner Arbeiten, etwa mit hohen Auflagen seiner Serigrafien, er förderte Kunst, die jedermann sehen kann. Das Ausschließliche, das Spirituelle war nicht seine Sache, ebenso wenig wie eine Nachahmung der Natur. „Man muss sich von der Natur trennen“, postulierte er. Ihn interessierte vielmehr das Ausloten von Kräften, die Balance und Gewichtung von Formen im Bild, die Regelmäßigkeit von Systemen, die aber gleichzeitig wieder gestört ist.

Vasarely wollte die anekdotische Wahrheit überwinden, die Wahrheit von Strukturen sichtbar machen. Dazu reichten ihm wenige Farben und Formen. Grundelemente waren leuchtende Komplementärfarben und geometrische Formen wie Quadrat und Kreis; die viereckigen Formen konnten auch zu Rhomben verzogen werden.

Typisch für ihn ist die Erfindung der „Unités plastiques“, also der plastischen Einheiten des „plastischen Alphabets“. In den Kombinationen zweier kontrastierender Form-Farben erzielte er räumliche Wirkung und suggerierte damit Bewegung. Dabei aber blieb alles flach und statisch; nichts zieht sich hier zusammen oder dehnt sich aus.

Eine solche Erforschung der Wahrnehmung will auch die Wissenschaftsgläubigkeit infrage stellen. Denn Vasarely war fasziniert vom Kosmischen, von interstellaren Räumen, von der Utopie außerirdischer Welten, von schwarzen Löchern.

Vasarely rekurriert in seinem Werk auf das Konkrete der geometrischen Formen und die darin liegenden vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, die Vielfalt des Ausdrucks, die auch in der Einfachheit liegt. Damit trifft er sich mit Zeitgenossen, die ähnliche Ideen hatten, etwa mit Morellet, Agam oder Herbin; ihre Werke hat man im Kulturspeicher zum Vergleich neben Vasarelys Arbeiten gehängt. Dabei zeigt sich: Vasarely bleibt eindeutig der Meister der räumlich irritierenden Variation. (Renate Freyeisen)

Information: Bis 9. Juli. Museum Kulturspeicher, Oskar-Laredo-Platz 1, 97080 Würzburg. Di. 13-18 Uhr, Mi. 11-18 Uhr, Do. 11-19 Uhr, Fr./ Sa./ So. und Fei. 11-18 Uhr. www.kulturspeicher.de

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!