Das Benediktinerkloster Ensdorf, an der oberpfälzischen Vils zwischen Regensburg und Amberg gelegen, ist eine wittelsbachische Gründung des frühen 12. Jahrhunderts. Im 18. Jahrhundert entwickelte sich das Kloster zu einem kulturellen Mittelpunkt. Cosmas Damian und Egid Quirin Asam sorgten mit der barocken Ausgestaltung der Klosterkirche für einen kunsthistorischen Höhepunkt. Abt Anselm Desing (1699 bis 1772), einer der letzten Universalgelehrten, verbreitete in der wissenschaftlichen Welt den Ruhm des Klosters und sein Ordensbruder P. Odilo Schreger (1697 bis 1774), ein gebürtiger Schwandorfer, fand mit seinen unterhaltsamen wie belehrenden Schriften eine breite Leserschaft, vor allem wohl in bürgerlichen Schichten.

Vor 250 Jahren erschien bei Johann Urban Gastl in München Schregers

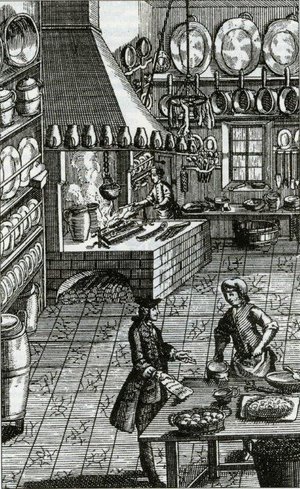

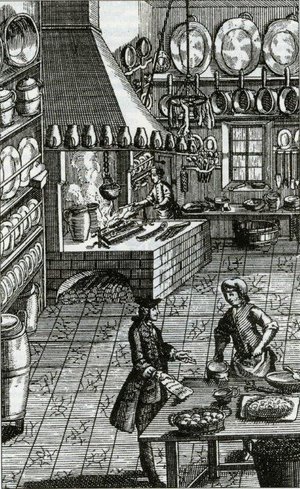

Speiß-Meister oder: Nutzlicher Unterricht von Essen und Trincken

Speiß-Meister oder: Nutzlicher Unterricht von Essen und Trincken. Der Untertitel erklärt in barocker Ausschweifigkeit den Inhalt und die Absichten des Buches: Es enthalte „was und wie man nemlich zu Erhaltung und zu Verlängerung seiner Gesundheit Essen und Trincken soll. Nebst vielen untermengten Hauß-Mitteln zu unterschiedlichen Zuständen, und nebst andern lustigen Sachen zur Aufmunterung eines melancholischen Gemüths“.

Das kulturgeschichtlich interessante Buch sorgt mit seinen teils kuriosen, teils deftigen Rezepten und zeitkritischen Anmerkungen auch beim heutigen Leser noch für heitere Unterhaltung.

Schregers umfassende Waren- und Speisenkunde beginnt mit Benimm-Regeln („Wie man sich beym Tisch zu verhalten“). Darin ermahnt er etwa die Tischgenossen in barocker Anschaulichkeit, auf die heiße Suppe nicht mit so großer Heftigkeit zu blasen, als ob ein „Sturm daher führe“. Im zweiten Kapitel listet er alle Fleischspeisen auf, bis hin zu Biber, Gemse, Pfau und Storch. Nach den Fischen folgt ein weiteres Kapitel mit „Allerhand anderen Speisen“. Hier reicht die Liste vom alltäglichen Gebrauch der Grundnahrungsmittel wie Brot, Milch und Eiern bis hin zu Beerenfrüchten wie „Johannes-Beerlein“ und „Hagenbutzen“.

Nach dem Kapitel mit den teilweise exotischen Gewürzen folgt das Kapitel „Trincken“, worunter bei Schreger auch das „Taback-Trincken“, also das Rauchen fällt. Der siebte und letzte Teil des Buches enthält Ratschläge, auf was der Leser in den einzelnen Monaten des Jahres besonders achten soll, um seine Gesundheit zu erhalten.

Aus Anlass des Erinnerungsjahres „500 Jahre Reinheitsgebot“ sei etwas ausführlicher geschildert, was Pater Odilo Schreger seinen Lesern zum Thema „Bier“ einfällt. Nachdem er aus einer angesehen Schwandorfer Gastwirtsfamilie stammte und das Kloster Ensdorf vermutlich auch eine eigene Brauerei besaß, kann man davon ausgehen, das Schreger sehr gut wusste, wovon er schrieb.

Unter der Überschrift „Von dem Bier“ liest man, Bier sei ein bekanntes, aus Wasser, Malz und Hopfen gekochtes Getränk, welches in ganz Deutschland, „am gemeinsten“ sei. Schreger differenziert zwischen dem Braunbier und dem Weißbier. Gerade das „Weitzen-Bier“ sei nicht für jedermann geeignet: Für einen schwachen Magen taugt es gar nicht, indem es denselben noch mehr erkälte; es mache auch „Gall und Schleim, verstopffet Brust und alle innere Eingeweyde“ und verursache endlich sogar Wassersucht, absonderlich wenn man dieses Bier „mißbrauchet“.

Das braune Bier sei gesünder: „Es gibt gute Nahrung, stärckt den Magen, macht gutes Geblüt, und ein gute lebhaffte Farb, stärcket die Glieder und verhütet Podagra (Gicht).“ Die berühmte medizinische Universität von Salerno, die „Salernitanische Schuel“, gibt nach Schreger dem braunen Bier folgendes Lob:

Bier macht starck, mehret Fleisch und Blut,

Den Stuhlgang auch befördern tut.

Feucht an den Leib, kühlt den Harm,

Bläst mit Winden an den Darm.

Zu einem guten und gesunden Bier gehören nach Schreger folgende Kriterien: Es müsse klar sein, aus guter Gerste bestehen und der Hopfen müsse reif sein und im richtigen Verhältnis zugesetzt werden. Der beste Hopfen sei der böhmische. Das Bier müsse „wohl und genug“ gesotten sein, sonst mache es „Darmgicht“. Wichtig seien zudem die ausreichende Lagerung und die gute Klärung. Allgemein galt die Regel: „Hopfenreich und malzarm, ist ein Bier das Gott erbarm.“

Natürlich galt auch für Odilo Schreger das Reinheitsgebot von 1516, doch auch zu seiner Zeit gab es „unterschiedliche Künste“, das Bier „gut zu machen und frisch zu erhalten.“ Etwa Weizenkörner in einem Tüchlein in das Fass zu hängen, machte das Bier wieder wohlschmeckend. Damit das Bierfass nicht nach Pech schmeckte, tat man eine halbe Nessel-Wurz ins Pech. Damit das Bier nicht sauer wurde, schnitt man längere Späne aus Kienholtz und warf etliche davon ins noch warme Bier. Wann das Bier schon sauer war, so halb geschälten Lorbeer oder geschabte Kreide. Für trübes oder mattes Bier hatte Schreger ebenfalls Ratschläge bereit: War das Bier durch Rühren im Fass trüb worden, so half Salz. Bei einer Trübung durch Fehlgärung halfen Brombeerblätter ins Fass gehängt, gegen mattes Bier half Birkenasche. War das Bier zu sauer, verbesserte man den Geschmack durch wilden Salbei.

Für kranke Zeitgenossen hatte Schreger auf der Basis von Bier eine Reihe von billigen Hausmitteln parat: Warmes Bier mit gestoßenem Ingwer, Eidotter und etwas Zucker war gut bei Husten und Brustschleim. Den Kindern gab man warmes Bier, worin Butter zerlassen war und rieb es ihnen zur Stärkung auf die Glieder. Mit gestoßener Farnwurzel war die Wirkung noch kräftiger. Kinderfüße mit warmen Bier gewaschen, sollte ebenfalls den Husten vertreiben.

Doch nicht nur für die Gesundheit, sondern auch zu Schönheitspflege und Hygiene eignete sich das Bier: Das Gesicht mit warmen Bier gewaschen, sollte... (

Alfred Wolfsteiner)

Lesen Sie den vollständigen Beitrag in der Mai-Ausgabe von Unser Bayern (BSZ Nr. 21 vom 27. Mai 2016)

Speiß-Meister oder: Nutzlicher Unterricht von Essen und Trincken. Der Untertitel erklärt in barocker Ausschweifigkeit den Inhalt und die Absichten des Buches: Es enthalte „was und wie man nemlich zu Erhaltung und zu Verlängerung seiner Gesundheit Essen und Trincken soll. Nebst vielen untermengten Hauß-Mitteln zu unterschiedlichen Zuständen, und nebst andern lustigen Sachen zur Aufmunterung eines melancholischen Gemüths“.

Das kulturgeschichtlich interessante Buch sorgt mit seinen teils kuriosen, teils deftigen Rezepten und zeitkritischen Anmerkungen auch beim heutigen Leser noch für heitere Unterhaltung.

Schregers umfassende Waren- und Speisenkunde beginnt mit Benimm-Regeln („Wie man sich beym Tisch zu verhalten“). Darin ermahnt er etwa die Tischgenossen in barocker Anschaulichkeit, auf die heiße Suppe nicht mit so großer Heftigkeit zu blasen, als ob ein „Sturm daher führe“. Im zweiten Kapitel listet er alle Fleischspeisen auf, bis hin zu Biber, Gemse, Pfau und Storch. Nach den Fischen folgt ein weiteres Kapitel mit „Allerhand anderen Speisen“. Hier reicht die Liste vom alltäglichen Gebrauch der Grundnahrungsmittel wie Brot, Milch und Eiern bis hin zu Beerenfrüchten wie „Johannes-Beerlein“ und „Hagenbutzen“.

Speiß-Meister oder: Nutzlicher Unterricht von Essen und Trincken. Der Untertitel erklärt in barocker Ausschweifigkeit den Inhalt und die Absichten des Buches: Es enthalte „was und wie man nemlich zu Erhaltung und zu Verlängerung seiner Gesundheit Essen und Trincken soll. Nebst vielen untermengten Hauß-Mitteln zu unterschiedlichen Zuständen, und nebst andern lustigen Sachen zur Aufmunterung eines melancholischen Gemüths“.

Das kulturgeschichtlich interessante Buch sorgt mit seinen teils kuriosen, teils deftigen Rezepten und zeitkritischen Anmerkungen auch beim heutigen Leser noch für heitere Unterhaltung.

Schregers umfassende Waren- und Speisenkunde beginnt mit Benimm-Regeln („Wie man sich beym Tisch zu verhalten“). Darin ermahnt er etwa die Tischgenossen in barocker Anschaulichkeit, auf die heiße Suppe nicht mit so großer Heftigkeit zu blasen, als ob ein „Sturm daher führe“. Im zweiten Kapitel listet er alle Fleischspeisen auf, bis hin zu Biber, Gemse, Pfau und Storch. Nach den Fischen folgt ein weiteres Kapitel mit „Allerhand anderen Speisen“. Hier reicht die Liste vom alltäglichen Gebrauch der Grundnahrungsmittel wie Brot, Milch und Eiern bis hin zu Beerenfrüchten wie „Johannes-Beerlein“ und „Hagenbutzen“.

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!