Denkmalgeschützte Bauwerke sind als Zeichen für die Identität einer Gesellschaft von besonderem kulturellem Wert. Doch an ihnen nagt der Zahn der Zeit. Früher oder später stellt sich die Frage, ob und zu welchem Preis die Bausubstanz erhalten werden kann und soll. Eine objektive Bewertung ist oft schwierig, jedoch für die notwendigen und meist unwiderruflichen Entscheidungen unerlässlich.

Zu Beginn der Bewertung historischer Gebäude steht immer eine Voruntersuchung. Geschichte, Zustand, Struktur, vorhandene Schäden und deren Ursachen sowie Möglichkeiten der Instandsetzung und der weiteren Nutzung werden erkundet und zusammengefasst. Der zweite Schritt, die Planung, trägt sowohl der künftigen Nutzung als auch dem Denkmal selbst Rechnung. Zentrales Ziel ist es, möglichst viel an historischem Wert zu erhalten. Schließlich folgt die Ausführungsphase mit intensiver Betreuung, die hier jedoch nicht näher betrachtet wird.

In allen drei Phasen ist ein Team aus einschlägig in der Denkmalpflege kundigen Fachleuten erforderlich, in dem der Ingenieur eine besondere Rolle einnimmt. Die zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten und damit der Erhalt vieler Baudenkmäler hängen wesentlich von seiner objektiven Einschätzung der Gebäudestruktur, der Schäden, der Tragfähigkeit und der richtigen Beurteilung der Schadensursachen ab.

Nur ein sehr kleiner Teil von Gebäuden ist nicht instandsetzungsfähig. Fast immer gibt es technische Möglichkeiten für eine Modernisierung. Knackpunkt ist vielmehr die Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme und die Frage, was der Erhalt des Denkmals an zusätzlichen Investitionen „wert“ ist. An dieser Stelle sind die Grenzen einer objektiven Bewertbarkeit erreicht.

Die für das Schicksal eines Baudenkmals entscheidenden Phasen sind die Voruntersuchung und die Planung. Werden in der Voruntersuchung keine ausreichenden Erkundungen durchgeführt oder nicht die richtigen Schlüsse gezogen, führt dies zu wirtschaftlichen Risiken oder zu falschen Entscheidungen im Umgang mit dem Baudenkmal. Auch die Frage, ob für ein Gebäude Bestandsschutz gilt, das heißt, ob es ohne wesentliche strukturelle oder konstruktive Veränderungen bestehen bleiben kann, ist oft nicht von vornherein zu beantworten. Dies betrifft vor allem die Statik und den Brandschutz, aber auch den Wärme- und Schallschutz.

Grundlagen für die Planung liefern

Aufgabe und Ziel der Voruntersuchung ist es, die Grundlagen für weitere Entscheidungen und darauf aufbauend für die Planung zu liefern. Der Ingenieur beurteilt dabei nicht nur die augenscheinlich vorhandenen und unmittelbar sichtbaren Schäden wie Rissbildungen und Verformungen. Für ausreichende Bestandserkundungen müssen auch Fußböden, Decken, Wand- und Dachverkleidungen geöffnet werden. Fundamentschürfen dient der Erkundung der Gründungssituation, fallweise sind weitere Bodenuntersuchungen erforderlich. Dieser Aufwand erfordert zwar Investitionen, erhöht aber die Sicherheit, später die richtigen Entscheidungen zu treffen und vorab geschätzte Kosten einhalten zu können. Auch ist die Voruntersuchung Voraussetzung für einen belastbaren Finanzierungsplan, bei dem Zuschüsse für einen denkmalpflegerischen Mehraufwand und Steuervergünstigungen eine Rolle spielen.

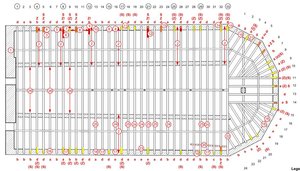

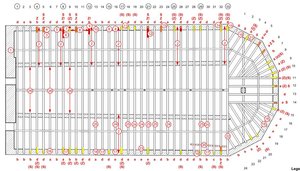

Kartierung der Mängel

in Bestandsplänen

Die vor Ort festgestellten Schäden und Mängel werden in Bestandsplänen kartiert. Dies liefert einen Überblick über Art, Umfang und Schadenschwerpunkte und ist für Denkmalpfleger und Ingenieur ein wichtiges Hilfsmittel zur weiteren Beurteilung. Die Schäden müssen zum einen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Bestand als auch hinsichtlich ihrer Ursachen analysiert werden. Beispielsweise müssen Notsicherungen realisiert werden, wenn die Standsicherheit gefährdet ist.

Beim Erkunden der Schadensursachen betrachtet der Ingenieur neben den technischen Belangen wie dem statischen System, den Baustoffen und Dimensionen auch die Baugeschichte. Umbauten, Erweiterungen aber auch Reparaturen haben die ursprüngliche Baustruktur verändert und lassen vorhandene Schäden häufig erklärbar werden. Sie müssen berücksichtigt werden, um falsche Schlussfolgerungen zu vermeiden. Typisches Beispiel sind Rissbildungen in Kirchengebäuden, die im Bereich des Kirchturms in größerer Anzahl und mit großen Rissbreiten auftreten. Ein höheres Gewicht, eine spätere Errichtung oder Fertigstellung haben unterschiedliche Setzungen zur Folge. In den meisten Fällen hat sich nach einigen Jahren ein Gleichgewicht eingestellt. Nachgründungen sind meist unnötig und können auf ein funktionierendes System sogar negative Auswirkungen haben.

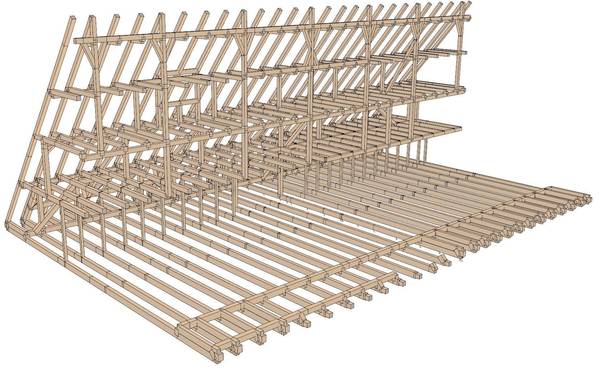

Auch die Tragsysteme der Gebäudestruktur erfasst und analysiert der Ingenieur. Berechnet er die Statik historischer Konstruktionen, halten die den heutigen Vorschriften meist nicht stand. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass gerade bei Holzkonstruktionen höhere Holzqualitäten, Lastumlagerungen und -verteilungen vorhanden sind, die bei Betrachtung des Gesamtsystems einen Nachweis häufig durchaus ermöglichen. Dies ist natürlich mit einem deutlich höheren Aufwand für den Ingenieur verbunden, spart jedoch ein Mehrfaches bei der Ausführung.

Moderne Anforderungen, die sich dagegen häufig nicht ohne weiteres einhalten lassen, sind Beschränkungen der Durchbiegungen und der Schwingungen. Diese sind aber reine Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit und haben in der Regel keinen Einfluss auf die Tragfähigkeit. Die Bewertung bleibt dem Ingenieur überlassen, der in seiner Beratungsfunktion diese Themen jedoch mit dem Eigentümer abstimmt. Ist die Entscheidung für die Sanierung gefallen, kann durch solide Ingenieursarbeit nahezu jedes Denkmal erfolgreich instandgesetzt werden. (

Norbert Burger - Der Autor ist Mitglied der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau)

(Eine Schadenskartierung - Foto: Burger, BBI)

Zu Beginn der Bewertung historischer Gebäude steht immer eine Voruntersuchung. Geschichte, Zustand, Struktur, vorhandene Schäden und deren Ursachen sowie Möglichkeiten der Instandsetzung und der weiteren Nutzung werden erkundet und zusammengefasst. Der zweite Schritt, die Planung, trägt sowohl der künftigen Nutzung als auch dem Denkmal selbst Rechnung. Zentrales Ziel ist es, möglichst viel an historischem Wert zu erhalten. Schließlich folgt die Ausführungsphase mit intensiver Betreuung, die hier jedoch nicht näher betrachtet wird.

Zu Beginn der Bewertung historischer Gebäude steht immer eine Voruntersuchung. Geschichte, Zustand, Struktur, vorhandene Schäden und deren Ursachen sowie Möglichkeiten der Instandsetzung und der weiteren Nutzung werden erkundet und zusammengefasst. Der zweite Schritt, die Planung, trägt sowohl der künftigen Nutzung als auch dem Denkmal selbst Rechnung. Zentrales Ziel ist es, möglichst viel an historischem Wert zu erhalten. Schließlich folgt die Ausführungsphase mit intensiver Betreuung, die hier jedoch nicht näher betrachtet wird.

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!