Malweiber: So abwertend wurden um 1900 Frauen genannt, die es wagten, den künstlerischen Umgang mit Pinsel, Farbe und Stift professionell zu lernen und auszuüben. Damals durften Frauen in Deutschland an Kunstakademien nicht studieren. Es gab zwar private Malschulen, die konnten sich aber nur Betuchte leisten. In Paris aber, dem Mekka der Moderne, konnten Frauen an Kursen sogar für Aktzeichnen teilnehmen – gemeinsam mit Männern und mit einem nackten Modell. Im wilhelminischen Deutschland wäre das undenkbar gewesen, weil moralisch verwerflich. Allerdings kostete der Akademiebesuch in Frankreich für Frauen doppelt so viel wie für ihre männlichen Kollegen.

Teure Freiheit

Die auch soziologisch interessante Ausstellung Die Malweiber von Paris in der Aschaffenburger Kunsthalle Jesuitenkirche beweist, dass die deutschen Künstlerinnen ihren männlichen Kollegen bei der Qualität ihrer Arbeiten ebenbürtig waren. Ihr Lebensweg freilich war oft bestimmt von Verzicht,

gesellschaftlichen Hürden und Vorurteilen. In erster Linie hatten sie Mutter und Ehefrau zu sein.

Ganz anders in Paris: Dort konnten Frauen ohne Erlaubnis der Eltern studieren und von ausgezeichneten Lehrern lernen. Es kam auf ihre Begabung an, das Studium wurde nicht als Zeitvertreib für höhere Töchter verstanden. Sie kamen in Paris in Kontakt mit den neuen Stilrichtungen: mit Impressionismus, Fauvismus und einem Umgang mit Form und Farbe, der nicht dem naturgetreuen Abbild, sondern dem persönlichen Ausdruck verpflichtet war.

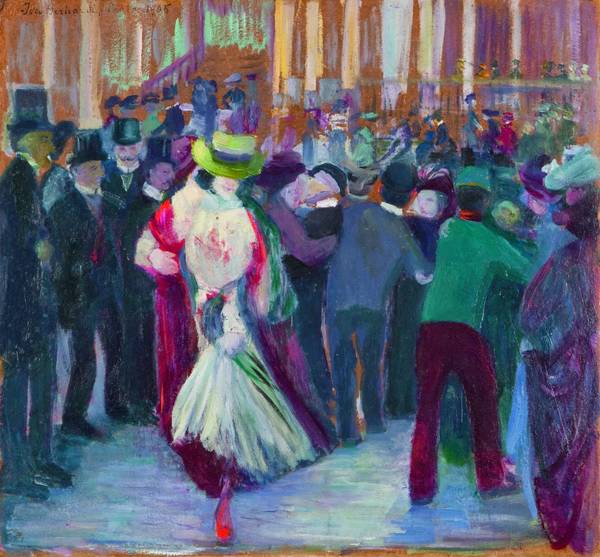

Eine Wegbereiterin für andere deutsche Künstlerinnen war Ida Gerhardi (1862 bis 1927). Ihre atmosphärisch dichten Schilderungen der etwas anrüchigen Pariser Tanzkneipen und ihre weiblichen Akte zeigen das Neue.

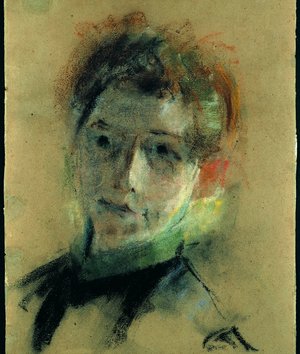

Sabine Lepsius (1864 bis 1942), studierte in Rom und Paris und zog nach ersten Erfolgen nach Berlin, wo sie eine gefragte Porträtmalerin wurde und damit ihre Familie ernährte. Die unter dem Künstlernamen Maria Slavona bekannte Malerin (1865 bis 1931) galt als hochbegabt; ihr noch klassizistisch geprägtes Selbstbildnis von 1887 beweist dies. Sie ließ sich von den französischen Impressionisten inspirieren, führte in Paris ein freies Bohème-Leben und reüssierte später mit atmosphärisch dichten Stillleben, Landschaftsbildern und Menschendarstellungen.

Käthe Kollwitz (1867 bis 1945) musste im Gegensatz zu anderen nie für ein Künstlerdasein kämpfen; unterstützt von ihrem Vater und später von ihrem Ehemann, der als Sozialdemokrat wohl ihre Sujets beeinflusste, konnte sie sich in Paris weiterbilden, entdeckte dort Picasso; für ihre Plastik war die Begegnung mit Auguste Rodin prägend.

Die aus einem künstlerischen Umfeld stammende Martha Bernstein (1874 bis 1955) durfte sehr früh Unterricht in München nehmen. Der Aufenthalt in Paris brachte sie mit der Avantgarde in Kontakt; das

verraten die von gestischem Farbauftrag beeinflussten Selbstbildnisse und Frauenakte. Mathilde Vollmoeller (1876 bis 1943), vor allem als Ehefrau von Hans Purrmann bekannt, verzichtete nach ihren Paris-Aufenthalten und ihrer Heirat auf die Ölmalerei, die inspiriert war von Cézanne, von strahlenden Farben und kühnen, unruhigen Kompositionen; fortan wandte sie sich dem Aquarell zu.

Starker Wille nötig

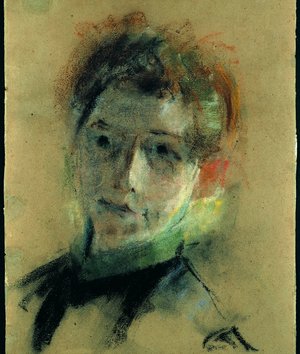

Wohl die berühmteste der Paris-Studentinnen war Paula Modersohn-Becker (1876 bis 1907). Zwanghaft getrieben vom unbedingten Willen nach künstlerischem Tun, konzentrierte sie sich auf die Darstellung der menschlichen Gestalt. Obwohl sie in der Künstlerkolonie Worpswede ihre Vorstellungen entfalten konnte, machte sie sich Silvester 1899 zusammen mit ihrer Freundin Clara Westhoff nach Paris auf und schulte sich an den Werken der Moderne. Gegen den Willen ihres Mannes Otto Modersohn, der ihre befremdlichen Bilder nie recht verstand, sie aber dennoch unterstützte, fuhr sie mehrmals nach Paris.

Clara Rilke-Westhoff (1878 bis 1954) nahm zuerst Malunterricht, wendete sich aber auf Anraten ihres Lehrers Fritz Mackensen der Bildhauerei zu. Entscheidend in Paris war ihre Begegnung mit Auguste Rodin. Von ihr sind in der Ausstellung neben Porträtbüsten und kleinen Plastiken zarte Aktzeichnungen zu sehen.

Marg Moll (1884 bis 1977) wollte ursprünglich Malerin werden, wich aber zugunsten ihres Mannes, des Malers Oskar Moll, auf die Bildhauerei aus und leistete mit ihren ausdrucksstarken Bronzen Außerordentliches. Gegen den Willen ihres Vaters Max Kruse zog Annemarie Kirchner-Kruse (1889 bis 1977) mit ihrer Mutter nach Paris, schuf strenge, farbig flächige Porträts, später auch expressiv anmutende Landschaftsbilder und wurde schließlich Lehrerin an der Odenwaldschule: eine ziemlich typische Künstlerinnen-Karriere aus dem letzten Jahrhundert. (

Renate Freyeisen)

Bis 29. Mai. Kunsthalle Jesuitenkirche, Pfaffengasse 26, 63739 Aschaffenburg. Di. 14 - 20 Uhr, Mi. bis So. 10 - 17 Uhr.

www.museen-aschaffenburg.de

(Selbstbildnisse von Maria Slavona (1887) und Paula Modersohn-Becker (1897) - Fotos: Kunsthalle)

gesellschaftlichen Hürden und Vorurteilen. In erster Linie hatten sie Mutter und Ehefrau zu sein.

gesellschaftlichen Hürden und Vorurteilen. In erster Linie hatten sie Mutter und Ehefrau zu sein. verraten die von gestischem Farbauftrag beeinflussten Selbstbildnisse und Frauenakte. Mathilde Vollmoeller (1876 bis 1943), vor allem als Ehefrau von Hans Purrmann bekannt, verzichtete nach ihren Paris-Aufenthalten und ihrer Heirat auf die Ölmalerei, die inspiriert war von Cézanne, von strahlenden Farben und kühnen, unruhigen Kompositionen; fortan wandte sie sich dem Aquarell zu.

verraten die von gestischem Farbauftrag beeinflussten Selbstbildnisse und Frauenakte. Mathilde Vollmoeller (1876 bis 1943), vor allem als Ehefrau von Hans Purrmann bekannt, verzichtete nach ihren Paris-Aufenthalten und ihrer Heirat auf die Ölmalerei, die inspiriert war von Cézanne, von strahlenden Farben und kühnen, unruhigen Kompositionen; fortan wandte sie sich dem Aquarell zu.

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!