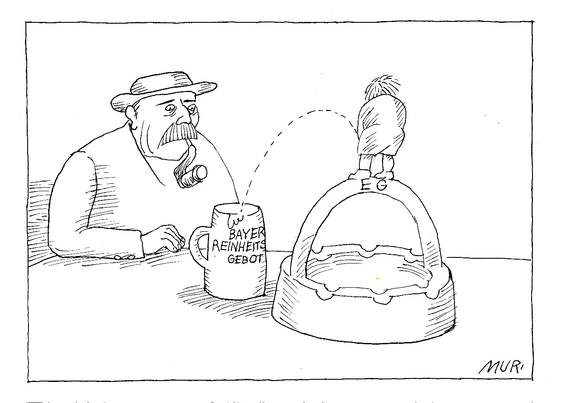

Man glaubt es kaum, dass Bayern eben so lange ein Weinland war, wie es ein Bierland ist. Der Wechsel begann in der Zeit, als auf dem Ingolstädter Landtag des gerade wiedervereinigten Herzogtums Baiern 1516 eine Verordnung beschlossen wurde, derzufolge Bier nur aus Wasser, gemältzer Gerste und Hopfen bestehen darf. Das Kulturgut „Reinheitsgebot“ bindet noch heute die deutschen Brauer. In der ganzen Welt wird seine Einzigartigkeit gerühmt – selbst wenn man sich nicht daran hält.

Da wäre es wohl ein unverzeihliches Versäumnis gewesen, dieses bayerischen Rechtsdenkmals nicht in einer Landesausstellung zu gedenken. Das Haus der Bayerischen Geschichte wählte dazu das ehemalige Zisterzienserkloster Aldersbach im Passauer Land aus, das mit seiner Asam-Kirche, dem Kloster und der Brauerei samt Bräustüberl eine bayerische Trinität verkörpert.

Willkommene Quelle für die Staatskasse

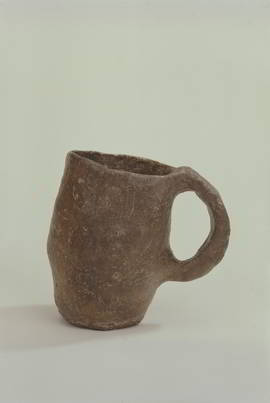

Im ersten Teil der Ausstellung, der sich der Bierherstellung widmet, herrscht noch der Genius loci. Alles was damit zusammenhängt und wohinter viel kompliziertere Tätigkeiten und Abläufe stecken als wir Bierkonsumenten uns vorstellen, wird im Klosterbau vermittelt, in dem bis 1972 gebraut wurde und die Einrichtungen noch erhalten sind.

Der zweite Teil, der die geschichtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekte aufnimmt, ist in den repräsentativen Räumen des ehemaligen Abtstocks untergebracht. Wenn heute das Reinheitsgebot als das älteste noch existente Verbraucherschutzgesetz gilt, ist das zwar richtig, deckt aber nicht die gesamte Motivationslage beim Zustandekommen ab. Dem Herzog ging es ebenso um ein fiskalisches Interesse. Brauen und Bier eröffneten ihm neue Einkunftsquellen durch Steuern und Monopole.

Ein ernährungspolitisches Anliegen hatte der Herzog auch. Das Reinheitsgebot sollte verhindern, dass der wertvollere Weizen für das Brot und nicht das Bier verwendet wird. Als im 17. Jahrhundert das mit Weizenmalz gebraute Weißbier groß aufkam, opferten die wittelsbachischen Herrscher diesen Schutzzweck zugunsten eigener und lizenzierter „Weißen Brauhäusern“. Sie waren recht rentabel, weil das Weißbier bei höheren Temperaturen, also auch im Sommer gebraut werden kann.

Bayerns fünftes Element

Damals entwickelte sich das Bewusstsein der Identität von Bier und Bayern. Der große Jurist und Staatskanzler Wiguläus von Kreittmayr (1741 bis 1790) fand dafür die Metapher, in Bayern sei „Bier gleichsam das fünfte Element“.

Der große Aufstieg zum Bierland vollzog sich im königlichen Bayern des 19. Jahrhunderts, als durch die Säkularisation die Klosterbrauereien in private Hände übergingen und das industrielle Bierbrauen allmählich das handwerkliche ablöste. Dieses Jahrhundert ist in München oder auch in Kulmbach die Zeit der Bierbarone, der Bierfabriken, der Ausflugsgaststätten und der Bierpaläste mit großem Vergnügungsangebot und Ausweitung in den Biergarten.

Das bayerische Bier stieg mit geschicktem Marketing zu einer Marke und schließlich zum weltweiten Exportgut auf. Das war die eine Seite.

Die andere war einerseits die harte Arbeitswelt der Brauereiarbeiter, Fuhrleute und Kellnerinnen, andererseits das Wirtshaus als Inbegriff bayerischer Gemütlichkeit, aber auch als soziales Treff-, Trink-, Ess- und Spielforum.

Bierland Franken vernachlässigt

Auch das tritt in der Ausstellung deutlich hervor, die allerdings die zu Bayern gekommenen bedeutenden Bierregionen Oberfranken und Mainfranken etwas vernachlässigt. Alle Themen warten mit vielen Details, Objekten, überraschenden und nachdenklichen Aspekten und illustrativen, heute unverzichtbaren Inszenierungen auf.

Gegen Ende des Rundgangs kommen auch die negativen Seiten der Bierkultur ins Visier: die Rauferei und die Sauferei. Ein plastiniertes Herz mit doppelter Übergröße und eine Ausnüchterungszelle bringen die Folgen auf den Punkt. Außer den Exzessen auf dem Oktoberfest oder ähnlichen Biergroßveranstaltungen haben sie nicht mehr die frühere Bedeutung. Selbst auf den Baustellen sind die Biertragerl längst verschwunden.

Für ein abrundendes Bild wäre es hilfreich gewesen, einen Blick auf die Gegenwart zu werfen. Der Nimbus des Reinheitsgebotes wankt, der Bierkonsum nimmt ab und die Konkurrenz der neuen, das Reinheitsgebot missachtenden Biere zu. Auch das Aufgehen nicht nur der bayerischen Brauereien in nationale und internationale Konzerne nimmt zu, leider auch das Wirtshaussterben und damit der Verlust an Wirtshauskultur.

Noch ist aber Hopfen und Malz nicht verloren, denn gut über 600 bayerische Brauereien halten mit dem Reinheitsgebot und einem vielfältigem Sudangebot die Bierfahne hoch: Gott mit dir, du Land der Biere! So hat der niederbayerische Kabarettist Bruno Jonas schon recht, wenn er sagt: „Ohne Bier ist Bayern überhaupt nicht vorstellbar“. (Victor Henle)

Information: Bis 30. Oktober. Kloster Aldersbach, 94501 Aldersbach. Täglich 9-18 Uhr.

www.landesausstellung-bier.de

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!