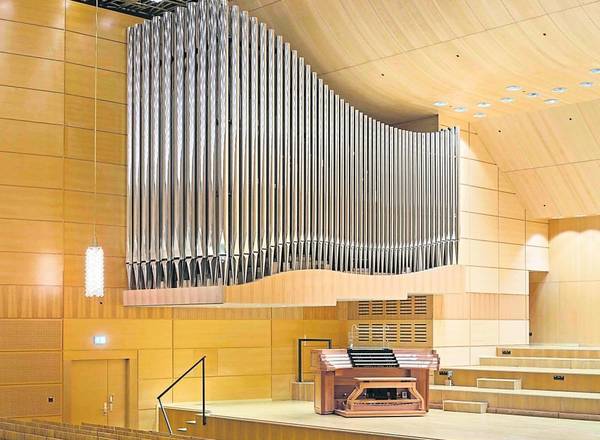

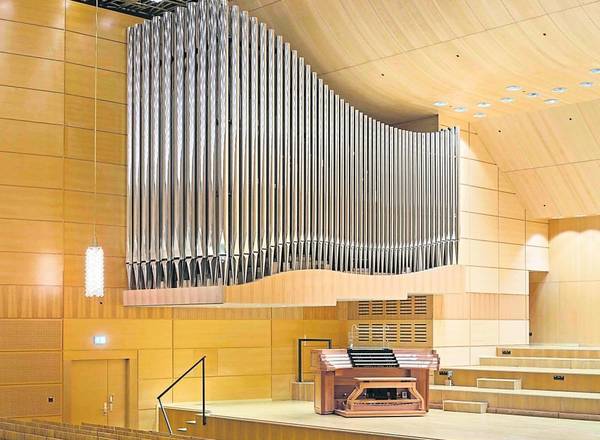

45 klingende Register hat die Konzertorgel. Sie sorgen dafür, dass das Instrument sehr fein, klar und farbig klingt. Wenn Geld für die zweite Ausbaustufe vorhanden ist, sollen es 106 Register auf vier Manualen werden. (Foto: Gerhard Hagen)

Ein Sündenfall allein hat nicht gereicht. „Wir haben gleich zweimal einen begangen“, gesteht der Würzburger Kirchenmusik-Professor Christoph Bossert und lächelt. Zwei Sündenfälle, damit die neue Orgel der Würzburger Hochschule für Musik so klingt, wie sie jetzt klingt. Und sie klingt sehr fein, klar und farbig. Nichts weniger als einen neuen Weg „in die Zukunft der Orgel“ soll das 2,2-Millionen-Projekt zeigen, wünscht sich Bossert. Grundlegende Details sind so gebaut, dass diese Saalorgel derzeit einzigartig dasteht.

Lange ist um das Konzept und den Aufstellungsort des Instruments gerungen worden. Bosserts undogmatische Ideen setzten sich durch. Johannes Klais Orgelbau aus Bonn setzte sie um. Zuvor musste das Staatliche Bauamt noch eine statisch sichere Basis für das Instrument schaffen, das schwerer und größer als sein Vorgänger ist. Seit März 2015 war der Raum, der auch als Konzertsaal der Stadt dient, wegen des Projekts geschlossen. Eine Königin der Instrumente zieht nicht von heute auf morgen ein.

Man sieht der Orgel ihre 16 Tonnen nicht an. Ihr sichtbares Teil erhebt sich am linken Bühnenrand auf einer Kragplatte, es scheint in der Luft zu stehen: eine metallisch funkelnde Riesenpanflöte auf einem fliegenden Teppich. 101 Prospektpfeifen formen einen schmalen Block, der im sanften Schwung der Bühnenwand und Decke folgt und das komplexe Innenleben verbirgt. In einer Kammer stehen weitere Pfeifen. Die größten aber liegen lang gestreckt an einem Ort, an dem sie keiner vermuten würde: hoch über den Köpfen der Zuhörer, hinter der Saaldecke. Die tiefsten Töne wehen aus der Höhe herab. Man sitzt im Klang. Er kommt von vorne, von oben. Fehlt nur ein Fernwerk von hinten – geplant ist es schon.

Orgelbautechnische Kniffe

45 klingende Register hat die Konzertorgel derzeit. Für das romantische Repertoire ist das knapp bemessen. Aber dank orgelbautechnischer Kniffe – Transmissionslade und Multiplexsystem – können die 45 Register wie 83 eingesetzt werden. Wenn Geld für die zweite Ausbaustufe vorhanden ist, sollen es 106 Register auf vier Manualen werden, dann mit Solo- und Fernwerk.

Das neue Instrument leitet die Klangwelt der Romantik schlüssig aus jener der mitteldeutsch-süddeutschen Barockorgeln her und führt sie ins 21. Jahrhundert. So etwas führt schnell zu matten Kompromissen. Anders in Würzburg. „Das ganze Team war entschlusskräftig, hier nicht das übliche System zu bauen, das überall auf der Welt gebaut wird“, sagt Bossert. Das heißt auch: weg vom Barock. Dennoch ist ihm dieses Instrument ganz und gar verpflichtet. Fast vollständig enthält es die Disposition der Wender-Orgel von Arnstadt. Der junge Johann Sebastian Bach erfüllte an ihr einst seine Organistenpflichten – so genialisch, dass er die Gemeinde verstörte.

Die neuen Pfeifen wirken stilecht. Die Technik nicht. Das sind die Sündenfälle, die Bossert ironisch bekennt: „Stichwort Elektrik: fürchterlich für jeden Organisten. Zweitens Registerkanzellenlade, Kegellade: völlig geächtet.“ Die Kombination dieser beiden ist neu, macht aber die Wirkung aus. Wenn ein Künstler wie Christoph Bossert auf der Orgelbank sitzt und spielt, klingt das Instrument, als hätte es keine elektrische, sondern eine mechanische Traktur, obwohl die in diesem Saal nicht hätte realisiert werden können. Es klingt, als habe der Organist direkten Kontakt zu den Ventilen und könne mit seinem Anschlag steuern, wie schnell sich Ventile öffnen, um Wind in die Pfeifen strömen zu lassen. Sie sprechen dann jeweils anders an, sachter oder forscher. Nachgestellt wird diese Wirkung nun durch die Kombination von Kegellade und Proportionalmagneten, welche die Geschwindigkeit und Tiefe des Tastenfalls erfassen, damit diese in Ventilhub übersetzt werden können. Nie klingt die Orgel starr und steif. Lebendig wird sie. Wie differenziert Bossert hier etwa den langsamen Satz einer Schubert-Klaviersonate interpretieren kann, ist verblüffend.

Mehr noch: Bosserts Klangkonzept lässt im Verein mit einer flexiblen Winddrucksteuerung abenteuerlich viele Farbmischungen und Dynamikstufungen zu. Atemberaubend sind die leisen Momente. In Julius Reubkes Orgelsonate etwa oder beim Improvisieren. Fast unhörbar, zart und still kann dieser Klangriese werden. Dennoch füllt er den Saal. Das sind die Momente, während derer sich bei Orgelbauer Philipp C. A. Klais „die kleinen Härchen hinten im Nacken hochstellen“. Es geht nicht nur ihm so. Kurz: Die neue Orgel eröffnet ein weites Experimentierfeld. An ihr werden nicht nur Studenten ihr ästhetisches Gespür schärfen.

(Thomas Wirth)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!