Wenn die Bundeskanzlerin bei ihrem Mantra „Wir schaffen das!“ die Erkenntnisse der modernen Motivationspsychologie berücksichtigt hätte, wäre ihr wohl mancher Ärger erspart geblieben. Denn so wichtig es ist, anzuspornen und zu ermuntern, so unerlässlich ist für jede Motivation auch eine „affektregulierende Kompetenz“: Diese kontrolliert vorausschauend das eigentliche, der Motivation folgende Handeln, damit die Motivation nicht in Frustration umschlägt.

Was treibt uns an?

Genau darum, um Motivation und Frustration, ging es beim jüngsten neurowissenschaftlichen Symposium in Fürth, das der „Turm der Sinne“, hinter dem der Humanistische Verband Bayern steht, alljährlich als bundesweit größten öffentlichen Kongress zur Hirnforschung veranstaltet. Dazu hatten sich Neurowissenschaftler aller Disziplinen (Psychologen, Physiologen, Biologen, Mediziner, Psychiater, Evolutionsforscher, Soziologen, Philosophen) versammelt, um an drei Tagen und mit einem Dutzend von Vorträgen und Debatten der Frage nachzuspüren: „Was treibt uns an?“

Dabei ging es um die neurowissenschaftlichen Kausalitäten positiver und negativer Motivationen – also auch um Angst und Aggression, um Leistung, Stress und Mobbing in der modernen Leistungsgesellschaft. Und in der spielt Motivation eine immer wichtigere Rolle, um noch besser, schneller, erfolgreicher, gesünder, älter und vor allem reicher zu werden.

Allmacht vorgaukeln

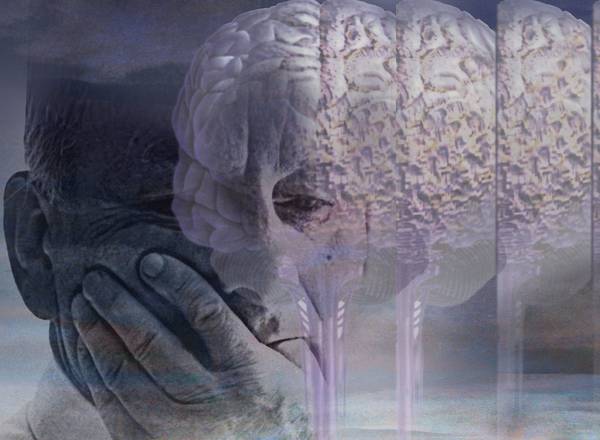

Doch dieser mentale Positivismus hat auch seine Kehrseiten. Denn die ständige, von immer mehr persönlichen oder in Millionenauflagen gedruckten Ratgebern für alle Lebenslagen auf die Spitze getriebene Selbstoptimierung macht uns kaputt. Er gaukelt unserem Gehirn Allmachtphantasien vor, die Körper, Geist und Seele gar nicht leisten können. Das schlägt sich in wachsenden Zahlen psychischer Erkrankungen, vom Burnout bis zur Depression, die längst zu Zivilisationskrankheiten geworden sind, nieder.

Das menschliche Gehirn kann motivieren, aber auch demotivieren: Der Mensch ist das einzige Lebewesen, dessen Gehirn im Laufe der Evolution quasi gewachsen ist. Aber entgegen landläufiger Meinung ist ein ausschließlich positives Denken aus neurowissenschaftlicher Sicht gar nicht so gut für uns, weil unser Gehirn gerade aus Fehlern und Zweifeln, aus Zögern und Abwägen lernt. Genetisch sind wir entweder als Grübler oder Macher angelegt und blinder Aktionismus, der nicht vorausdenkt, nicht plant und keine alternativen Strategien erdenkt, führt oft zu Frustration.

Manager-Bonusbelohnung: Irregleitete Motivation

Die Finanzwelt samt ihrer ungeheuren Boni-Belohnungen für Manager, aber auch Volkswagen und die Deutsche Bank lieferten für diese irregeleiteten Motivationen die exemplarischen Beispiele. Denn Belohnung motiviert und korrumpiert, wohingegen der nicht sofort und unmittelbar einsetzende Erfolg die Neugier und damit die Innovation wecken kann. Der blind am Erfolg und am Ziel ausgerichteten rationalen Intelligenz gesellt sich im menschlichen Gehirn als ausbalancierendes Pendant die emotionale Intelligenz hinzu, die freilich als reines Bauchgefühl oft auch versagen kann. Wenn Fehler die Bausteine für die Lernprozesse des Gehirns sind, wenn erst die Empathie den Menschen zum sozialen Wesen mit einem gesellschaftlichen Bewusstsein macht, dann hat sich die emotionale Intelligenz unseres Gehirns bewährt.

Probleme mitdenken

Nur die Fähigkeit des menschlichen Gehirns zum mentalen Kontrastieren, immer auch Probleme und Verhinderungsgründe einer Idee, eines Plans, einer Absicht zu imaginieren, also theoretisch vorausdenken zu können, macht die Einzigartigkeit des menschlichen Gehirns und damit die anthropologische Singularität aus – des Menschen also, der sich Die Welt als Wille und Vorstellung (Titel von Arthur Schopenhauers Hauptwerk) nicht nur ausdenken, sondern auch human gestalten kann. Wonach es – tagesaktuell gesehen – derzeit nicht ausschaut und sich somit die Frage stellt: Warum kann das menschliche Gehirn, quer durch alle Kulturen, theoretisch zwar zwischen Gut und Böse unterscheiden, aber nicht nach dieser Erkenntnis handeln?

Anders handeln als gedacht

Die Evolution des Gehirns, seine neuronale Plastizität, also die Fähigkeit, mit immer neuen Verknüpfungen seiner 100 Milliarden Neuronen sich neu und anders zu formen, lässt aber hoffen – freilich nur, wenn man in Äonen, also in Tausenden von Jahren denkt, in denen sich eine solche Veränderung des Gehirns vollziehen könnte.

Bis dahin, so könnte man das Symposium bilanzieren, bleibt zwischen Motivation und Frustration nur Bertolt Brechts hellsichtige Ballade Von der Unzulänglichkeit menschlichen Planens. Darin heißt es: „Der Mensch lebt durch den Kopf./Sein Kopf reicht ihm nicht aus (...) / Denn für dieses Leben/ist der Mensch nicht schlau genug (...) Ja mach nur einen Plan!/Sei nur ein großes Licht!/ Und mach dann noch ‘nen zweiten Plan/ Gehn tun sie beide nicht.“ (Fridrich J. Bröder)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!