Mit den actionlastigen Ermittlungen im „Tatort“ hat die Arbeit der Münchner Mordkomission nur wenig zu tun. Denn wo der Krimi aufhört, fängt der stressige Job von Hauptkommissar Matthias Heidtmann erst an. Er muss in mühevoller Kleinstarbeit den Täter überführen.Täglich blickt er dabei in menschliche Abgründe.

Die Ermittler der Mordkommission suchen schon sehr lange nach dem Täter. Doch immer wieder tun sich neue Spuren auf. War es der Geschäftspartner, die Geliebte oder doch die vernachlässigte Ehefrau? Kurz vor Schluss wird noch einmal eine falsche Fährte gelegt, nur damit die Polizisten am Ende doch noch den wahren Mörder herausfinden. Den konfrontieren sie dann in einer dramatischen Szene mit seiner Tat – und er gesteht umgehend.

So läuft das zumindest in der TV-Serie Tatort. Im wahren Leben fange die Arbeit der Ermittler an diesem Punkt erst an, sagt Kriminalhauptkommissar Matthias Heidtmann. „Es ist nicht so, dass wir da hin fahren, klingeln und der Täter sagt ‘Ja, ich war’s’.“

„Anschreien bringt überhaupt nichts“

Heidtmann ist seit sechs Jahren beim Münchner K11, dem Kommissariat für vorsätzliche Tötung. Für den 38-Jährigen ging ein Kindheitstraum in Erfüllung, als der Dezernatsleiter ihm den Job anbot. „Die Arbeit hier ist das Nonplusultra“, sagt Heidtmann. Er muss zum Tatort fahren, Zeugen und später den Tatverdächtigen finden und ihm dann die Tat wasserdicht nachweisen. Den Großteil an Heidtmanns Arbeitszeit frisst der letzte Punkt auf.

Er muss Zeugen und Tatverdächtige befragen, aber vor allem muss er eines: Akten wälzen. Die Gutachten der Spurensicherung, die Protokolle der unterschiedlichen Aussagen, die Berichte der Gerichtsmedizin. Allein ein Standardprotokoll einer Vernehmung umfasst um die 40 Seiten.

Markus Kraus leitet das Kommissariat. „Die Anforderungen an uns sind in den letzten Jahren immer höher geworden“, sagt der 37-Jährige. Er hat im April 2009 die Nachfolge von Josef Wilfing angetreten, der seine Zeit beim K11 in einem Buch verarbeitet hat, das in den Medien viel Resonanz erhielt.

Kraus ist in seiner Anfangszeit oft gefragt worden, wie er mit seinem illustren Vorgänger umgehe. Große Fußstapfen, lange Schatten, solche Begriffe hat er häufig gehört. Dabei machte er sich von Beginn an keine Sorgen, er vertraut seiner Art zu arbeiten. „Wilfing hatte noch mehr Feuer, bei den Fällen selbst mitzuarbeiten – ich halte den Kollegen eher den Rücken frei“, sagt Kraus. Der Erfolg gibt ihm recht: Die Aufklärungsquote ist unter ihm gleich geblieben. 2009 konnte das K11 von 39 Tötungsdelikten nur zwei nicht aufklären.

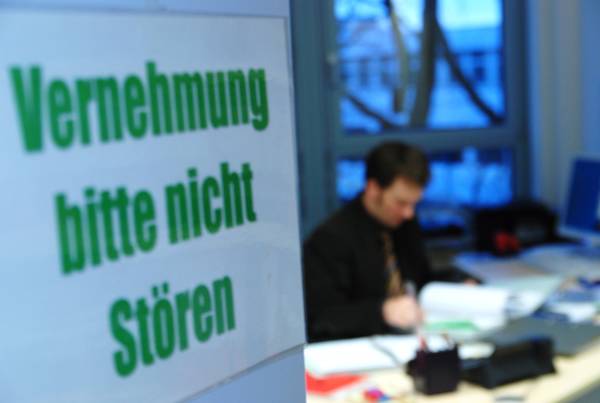

Doch die Arbeit ist nicht wie im Film, wo die Beamten von einer Action-Szene in die nächste taumeln. Ermittler Heidtmann sitzt meist allein an seinem Schreibtisch in seinem kleinen Einzelbüro, sein Radius beschränkt sich auf den Computer links, die Schreibplatte mit den Akten rechts und das Aktenregal hinter sich. In seinem Büro vernimmt er auch die Zeugen. In den speziellen Vernehmungsraum im Keller geht er nur mit den Tatverdächtigen – damit die sich nicht durch die wenigen persönlichen Gegenstände in seinem Zimmer ablenken lassen. Einige Fotos hängen an der Magnetpinnwand, außerdem Arbeitspläne und Heidtmanns eigene Fingerabdrücke, die er aus Jux auf Papier gebracht hat.

Auch die Vernehmungsräume im Keller entsprechen nicht den pompösen Bildern aus dem Tatort. Keine dunklen, weiten Räume mit einem kleinen Tisch in der Mitte, und in den Standardräumen auch keine verspiegelten Glaswände, hinter denen Staatsanwalt und Kollegen stehen oder das Opfer bei einer Gegenüberstellung. Nur kleine, weiße Büroräume mit drei zusammengerückten Schreibtischen und ein paar Stühlen.

Zwar gibt es auch einen Raum mit verspiegelter Glaswand, doch der wird kaum genutzt. Heidtmann hat in seinen sechs Jahren beim Morddezernat ohnehin selbst noch keine Gegenüberstellung erlebt. Wenn er mit einem Tatverdächtigen hier unten ist, dann setzt Heidtmann sich schräg neben ihn, ohne störenden Tisch in der Mitte. Das schafft Nähe. Der 38-Jährige sagt, dass der Tatverdächtige dann leichter ins Reden kommt.

Eine feste Befragungsstrategie hat Heidtmann nicht. Er lässt sich zunächst die Version des Täters erzählen und versucht dann, sie mit anderen Aussagen oder Gutachten zu torpedieren. Dabei bleibt er stets ruhig. „Es bringt überhaupt nichts, den Tatverdächtigen anzuschreien“, sagt Heidtmann.

Meist sind sie bei Vernehmungen zu zweit, zudem sitzt noch eine Schreibkraft dabei, die die Aussagen protokolliert. Es sei wichtig, nicht alleine zu arbeiten, weil dann die Konzentration leicht an ihre Grenzen stoße. Der Polizist muss jede Feinheit in der Aussage wahrnehmen, muss den Befragten beobachten, seine eigene Strategie weiterentwickeln und gleichzeitig noch ein Auge auf die Schreibkraft haben.

Beim K11 legen sie ohnehin viel Wert darauf, in Teams zu arbeiten. Das Kommissariat ist unterteilt in fünf Gruppen, die eigentlichen Mordkommissionen. Da arbeiten jeweils fünf Beamte und eine Schreibkraft zusammen. Jede Kommission hat turnusmäßig eine Woche Bereitschaft. Passiert in dieser Zeit ein Tötungsversuch, egal, ob erfolgreich oder nicht, dann rückt die Kommission aus.

Der Kommissionsleiter teilt die Arbeit unter den Beamten auf. Ist der Fall besonders kompliziert oder umfangreich, dann helfen auch Kollegen aus den anderen Kommissionen mit. Jeden Morgen treffen sich alle zur gemeinsamen Besprechung. „Der berühmte einsame Ermittler kommt nur in Ausnahmefällen vor, wenn jemand sich an einem ungeklärten Altfall festbeißt“, sagt Leiter Kraus.

Doch auch eine enge Freundschaft zwischen den Kommissaren, wie sie im Tatort meist dargestellt wird, sei äußerst selten. Zwar wissen die Polizisten auch einiges Private übereinander, gerade die sehr intensive Zusammenarbeit im Bereitschaftsdienst schweißt zusammen. Aber mehr auch nicht.

Heidtmann sagt, dass er gar keine besten Freunde bei der Arbeit haben wolle. „Ich brauche den Abstand.“ Denn auch wenn die Mordermittler viel Schreibtischarbeit leisten, im Grunde geht es doch um Tötungsdelikte. Und damit oft um Leichen. „Es wäre falsch zu sagen, man gewöhnt sich dran, aber Leichen dürfen einem hier nichts ausmachen“, sagt Heidtmann. Wie viele seiner Kollegen betont er, dass er nichts mit nach Hause nehme.

„Ich denke häufiger: Das Böse kann einen treffen.“

Auch Kraus fährt mit zum Tatort, wenn es einen Toten gibt. Dann koordiniert er die Arbeit vor Ort und hält den Kollegen den Rücken frei, etwa von Presseanfragen. Doch er ist Leichen auch schon näher gekommen: In seiner Anfangszeit bei der Kriminalpolizei hat Kraus beim K12 gearbeitet, dem Kommissariat für Todesermittlungen. Das K12 kümmert sich um all jene sogenannten „Polizeileichen“, die nicht Opfer von Gewaltverbrechen geworden sind oder deren Todesursachen zunächst nicht feststeht.

Das sind beispielsweise Alleinstehende, die seit Wochen tot in ihrer Wohnung liegen, weil keiner ihren Tod bemerkt hat. „Das war zum Teil heftig. Gerade der Geruch“,erinnert sich Kraus.

Was Ermittler Heidtmann am meisten bedrückt, sind jedoch nicht die Leichen, sondern ihre Täter. Bei seinen Vernehmungen blickt er oft in Abgründe. „Es ist krass, was Menschen für perverse Gedanken haben, aus welchen Nichtigkeiten die einen anderen Menschen umbringen“, sagt Heidtmann. Den Glauben an die Menschen verliert er deshalb nicht.

Doch im Alltag merkt er, wie ihn seine Arbeit beeinflusst. Wenn er mit seinen Freunden unterwegs ist und über Leute redet, fragen die Kumpels ihn oft, weshalb er solch eine negative Meinung von den Menschen habe. Er sei eben kritisch geworden, sagt Heidtmann. „Ich denke häufiger, dass das Böse einen treffen kann.“

(K. . Antonia Schäfer)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!