Pöbeleien, brennende Flüchtlingsheime und fast 2300 rechtsextreme Straftaten im vergangenen Jahr: Die Hemmschwelle zu Gewalt gegen Ausländer sinkt. Miriam Heigl kämpft dagegen an. Und das nicht erst, seitdem sie mit 34 Jahren die Leitung der Fachstelle für Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit der Stadt München übernommen hat.

„Das wird man doch noch sagen dürfen“ – solche Sätze hört Miriam Heigl bei ihrer Arbeit fast täglich. „Seit der Sarrazin-Debatte sind Aussagen gesellschaftlich anerkannt, bei denen vorher klar war, dass sie rassistisch und damit gesellschaftlich nicht akzeptabel sind“, erklärt die 39-Jährige in ihrem Büro im Münchner Rathaus. Sprüche wie diese kontert sie mit den Flyern Das wird man doch noch fragen dürfen. Dabei werden Fragen wie „Plündern Migranten unsere Sozialkassen?“ gestellt und mit entsprechenden Fakten beantwortet. So zahlt etwa jeder Mensch ohne deutschen Pass jährlich 3300 Euro mehr Steuern und Sozialabgaben, als er an staatlichen Leistungen erhält.

Seit fünf Jahren ist Heigl Leiterin der beim Oberbürgermeister angesiedelten Fachstelle für Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Menschenfeindlichkeit und zukünftig auch religiöse Radikalisierung. Vorfälle wie das Oktoberfestattentat, der geplante Anschlag auf die Grundsteinlegung des Jüdischen Gemeindezentrums oder die Selbstenttarnung des Nationalsozialistischen Untergrunds haben die ehemalige „Hauptstadt der Bewegung“ – so nannten die Nationalsozialisten München im „Dritten Reich“ – veranlasst, eine eigene Institution gegen die rechte Szene zu schaffen – nicht ohne Protest aus konservativen Kreisen. Doch schließlich begannen die Kampagnen der rechtspopulistischen Kleinpartei „Die Freiheit“ und die Demonstrationen von Pegida. „Wir hatten also schnell kein Problem mehr, die Stelle zu legitimieren“, sagt die gebürtige Münchnerin trocken.

Auf Seiten mit rechten Verschwörungstheorien im Internet werden Heigl und ihre Mitarbeiter konsequent „Fachstelle für Dämonisierung unbescholtener Bürger“ genannt. In Wirklichkeit beraten sie den Stadtrat, erarbeiten Gesetzesvorlagen, betreiben Aufklärungsarbeit an Schulen oder helfen Wirten, Anmietungen durch Rechtsextreme zu vermeiden. Heigl sieht sich selbst als Netzwerkerin, die die verschiedenen Stellen innerhalb und außerhalb der kommunalen Verwaltung zusammenbringt. Warum sie mit nur 34 Jahren für die Leitung ausgewählt wurde, kann sie nicht sagen. „Vielleicht hat man damals noch nicht geahnt, was man mit der Stelle alles machen kann“, antwortet sie höflich.

Studiert hat Heigl in München, New York, Mexiko und an der Sorbonne in Paris. Schon damals engagierte sie sich durch die frühe private und schulische Prägung als Weltwirtschaftsreferentin des Ökumenischen Büros für Frieden und Gerechtigkeit sowie als Trainerin für Jugendliche in Anti-Gewalt- und Anti-Rassismuskursen gegen Rechtsextremismus. Promoviert wurde die Politikwissenschaftlerin zum Thema Privatisierungskonflikte in Mexiko im Elektrizitätssektor. „Das klingt erst mal weit weg“, erläutert sie und faltet ihre Hände. „Mich haben dabei aber vor allem die gesellschaftlichen Konfliktlinien interessiert.“

Einer ihrer größten Erfolge: ehrenamtliche Beauftragte gegen Rechtsextremismus in jedem Stadtteil

Den Vorwurf, die heutigen Studierenden seien alle unpolitisch, lässt Heigl nicht gelten: „Es ist immer auch eine Frage, unter welchen Bedingungen man studieren muss“, gibt sie zu bedenken. Das Bachelor- und Masterstudium sei schnell und intensiv und München eine teure Stadt. „Da ist es schwierig, sich an gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen.“ Um sich Rat zu holen, arbeitet Heigl regelmäßig mit Studierenden zusammen, etwa bei dem soziologischen Forschungsprojekt „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“. Das Ziel: gute gesellschaftliche Maßnahmen mit wissenschaftlicher Analyse zu unterfüttern.

Einer der größten Erfolge in Heigls bisheriger Arbeit sind die ehrenamtlichen Beauftragten gegen Rechtsextremismus. Seit 2013 können sie alle 25 Bezirksausschüsse ernennen, um Bürgern eine Anlaufstelle in ihrem jeweiligen Stadtteil zu bieten. „Das ist bundesweit einmalig“, sagt die 39-Jährige stolz. Sorgen bereiten ihr nur Hassseiten, auf denen teilweise Privatadressen der Rechtsextremismus-Beauftragten veröffentlicht wurden und mehr oder weniger verklausuliert zu Gewalt gegen sie aufgerufen wurde.

Vor Hetze ist auch Heigl nicht sicher. „Auf Facebook anmelden is’ nich’“, sagt sie und grinst. Im Internet findet sich auch keine Telefonnummer der Fachstelle, nur eine E-Mail-Adresse – es sei denn, Rechtsextreme veröffentlichen in sozialen Netzwerken mal wieder ihre Büronummer. Der Grad der persönlichen Aggression überrascht sie: „Wir gehen doch auch niemand persönlich an.“ Angst hat die Münchnerin dennoch nicht: Zwar gelinge es ihr nicht immer, alles von sich wegzuhalten. „Mehr als ein Hintergrundrauschen ist es aber für mich nicht.“ Nicht zuletzt die vielen positiven Rückmeldungen seien sehr motivierend.

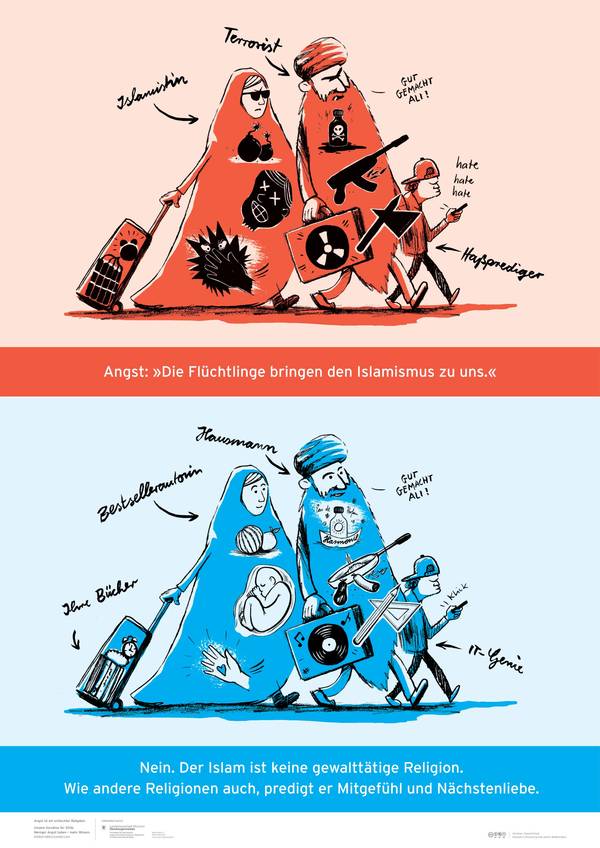

Seit der Flüchtlingskrise wittert die extreme Rechte Morgenluft, glaubt Heigl. Seitdem fällt auch in der Fachstelle noch mehr Arbeit an. Statt auf die biologische Feinbildkultur setzten Rechtsextremisten zunehmend auf Kultur und Religion als Projektionsfläche. Es sei daher zu kurz gesprungen, den Zuzug von Flüchtlingen zu stoppen. „Die Ursachen für die Abwertung von Minderheiten liegen tiefer“, ist sie überzeugt. Vielmehr gelte es daher jetzt, die steigende soziale Ungleichheit zu bearbeiten oder zumindest zu verringern.

Ein Patentrezept zur Bekämpfung von Rechtsextremismus hat auch Heigl nicht. Ob mit Humor wie bei „Mein Mampf“, bei dem Rechtsextreme in Wunsiedel zu unfreiwilligen Spendenläufern für ein Aussteiger-Programm wurden, oder mit Kritik – „jeder muss seinen eigenen Maßstab für Erfolgsstrategien finden“. Für Heigl ist die Demokratie aktuell „zu einem gewissen Grad“ gefährdet. Ein kleiner Lichtblick ist für sie die Politisierung der Gesellschaft: „Wenn die Leute aufstehen und sich gegen Ausgrenzung und Rassismus oder für Minderheiten engagieren, besteht die Chance, gegenzusteuern.“ Solange das so bleibt, erteilt Heigl ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch an so genannten Heldengedenktagen oder Pegida-Aufmärschen keine Urlaubssperre. „Sonst könnte ja nie mehr jemand in Urlaub.“

(David Lohmann)

Auf Seiten mit rechten Verschwörungstheorien im Internet werden Heigl und ihre Mitarbeiter konsequent „Fachstelle für Dämonisierung unbescholtener Bürger“ genannt. In Wirklichkeit beraten sie den Stadtrat, erarbeiten Gesetzesvorlagen, betreiben Aufklärungsarbeit an Schulen oder helfen Wirten, Anmietungen durch Rechtsextreme zu vermeiden. Heigl sieht sich selbst als Netzwerkerin, die die verschiedenen Stellen innerhalb und außerhalb der kommunalen Verwaltung zusammenbringt. Warum sie mit nur 34 Jahren für die Leitung ausgewählt wurde, kann sie nicht sagen. „Vielleicht hat man damals noch nicht geahnt, was man mit der Stelle alles machen kann“, antwortet sie höflich.

Auf Seiten mit rechten Verschwörungstheorien im Internet werden Heigl und ihre Mitarbeiter konsequent „Fachstelle für Dämonisierung unbescholtener Bürger“ genannt. In Wirklichkeit beraten sie den Stadtrat, erarbeiten Gesetzesvorlagen, betreiben Aufklärungsarbeit an Schulen oder helfen Wirten, Anmietungen durch Rechtsextreme zu vermeiden. Heigl sieht sich selbst als Netzwerkerin, die die verschiedenen Stellen innerhalb und außerhalb der kommunalen Verwaltung zusammenbringt. Warum sie mit nur 34 Jahren für die Leitung ausgewählt wurde, kann sie nicht sagen. „Vielleicht hat man damals noch nicht geahnt, was man mit der Stelle alles machen kann“, antwortet sie höflich.

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!