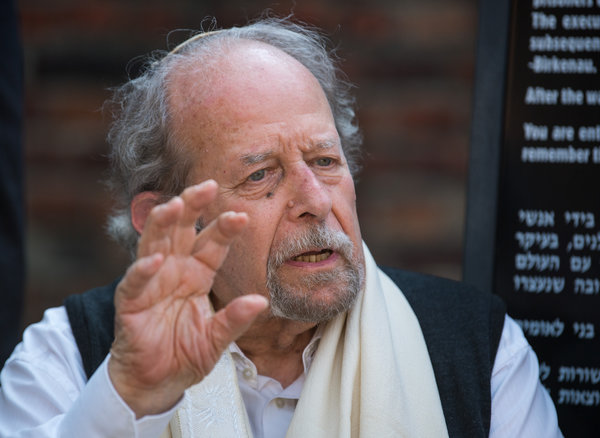

Mit Fremdenhass ist nicht zu spaßen!“ Henry Brandt weiß, wovon er spricht. Die Familie des 1927 in München geborenen Rabbiners schaffte es 1939 gerade noch rechtzeitig, aus Deutschland herauszukommen. Deshalb sagt er heute: „Fremdenhass muss mit allen Mitteln bekämpft werden, mit der vollen Härte des Gesetzes.“ Doch das ist für Henry Brandt noch längst nicht alles. Man müsse „mehrgleisig fahren“. Gleichzeitig müsse man „mit allen Mitteln Dialog führen“, so Brandt bei einem Online-Zeitzeugengespräch der Evangelischen Stadtakademie am Montag in München: „Der Dialog ist durch nichts zu ersetzen.“ Der 93-Jährige war per Zoom aus Zürich zugeschaltet.

270 Zuschauer*innen verfolgten das gut einstündige Zeitzeugengespräch, das der Historiker Andreas Heusler vom Münchner Stadtarchiv mit Henry Brandt führte, moderiert von Jutta Höcht-Stöhr, der Leiterin der Evangelischen Stadtakademie München, die zusammen mit der Liberalen jüdischen Gemeinde München Beth Shalom, der Europäischen Janusz Korczak Akademie, der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und dem Jüdischen Museum München als Veranstalter auftrat.

Die Erwachsenen mühten sich, die Lage schönzureden

Seit 1996 gibt es den Holocaust-Gedenktag am 27. Januar, dem Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee. Seit 1997 lädt die Evangelische Stadtakademie München aus diesem Anlass Zeitzeugen ein. Und auch nach fast einem Vierteljahrhundert gelang es, selbst unter Pandemie-Bedingungen, einen Zeitzeugen aufzubieten – und was für einen!

Ruhig und klar erzählt Henry Brandt die Geschichte seiner Familie. Sie stammte väterlicherseits aus dem (preußisch-)rheinischen Adenau, mütterlicherseits aus dem oberschlesischen Gleiwitz. Brandts Vater war als Frontsoldat im Ersten Weltkrieg bei einem Jägerbataillon im Allgäu stationiert und verliebte sich in die Landschaft. Nicht nur er, auch sein Bruder, der im Viehhandel tätig war, ging nach München. Im Januar 1925 heirateten die Eltern, noch im gleichen Jahr wurde Edgar, der erste Sohn, geboren, zwei Jahre danach der zweite, Heinz Georg, später Henry Brandt. Der Vater war anfangs Angestellter in einem Schuhgeschäft und machte sich dann selbstständig, mit zwei Läden in der Georgen- und der Augustenstraße. Henry Brandt: „So wurde ich ein Münchner Kindl. Gefragt wurde ich ja nicht. Aber ich bin ganz zufrieden damit.“

Am 9. November 1938 wurde der Vater um vier Uhr in der Früh abgeholt und ins KZ Dachau verschleppt. Nach sechs Wochen wurde er unter der Bedingung entlassen, dass er seine beiden Schuhgeschäfte „verkaufte“ – ein Zwangsverkauf weit unter Wert. Henry Brandt: „Die Geschäfte wurden meinem Vater praktisch gestohlen.“ Schon zuvor standen die jüdischen Läden gehörig unter Druck. Hat Henry Brandt das als Kind mitgekriegt? Die Antwort des 93-Jährigen: Na ja, was man als Zehnjähriger halt so mitkriegt vom Geschäft des Vaters – wenig. So viel weiß er noch: „Mein Vater hatte einen großen, treuen Kundenstamm.“

Die beiden Söhne bekamen auch deshalb nicht alles mit, weil die Eltern „bemüht waren, uns vor den Auswirkungen abzuschirmen und zu schützen“. Was Henry Brandt durchaus nachvollziehen kann. Die Flucht aus München, die Emigration über England nach Palästina – was für die Eltern eine einzige Katastrophe war, „für uns Kinder war es unter anderem ein Abenteuer. Vieles ist uns erst später klar geworden.“ Natürlich sah der kleine Heinz die antisemitische Hetzzeitschrift Der Stürmer im Zeitungsständer an der Straße. „Aber als Kinder haben wir uns nicht angesprochen gefühlt von den Karikaturen im ‚Stürmer’.“

Natürlich machte Henry Brandt auch als Kind negative Erfahrungen, nur weil er Jude war, „aber das hielt sich in Grenzen“. Da war der eine Lehrer, der ein eingefleischter Nazi war – „dafür bemühte sich ein anderer besonders, uns zu fördern“. Und schließlich versuchten auch die Erwachsenen, sich die Lage schönzureden, nach dem Motto: Die Suppe wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird.

Bis dann im Juni 1938 die große liberale Synagoge abgerissen wurde. „Das war ein tiefer Schlag, da gab es nichts mehr zu verschleiern, da brach eine Welt zusammen.“ Bis zu dem Zeitpunkt war die Familie Brandt „eine normale jüdisch-liberale Familie, die mit den Fakten und den Illusionen lebte, die man hatte“, bis dahin war „die Nazifizierung ein schleichender Prozess“. Von der Zerstörung der Synagoge an „gab es nur noch einen Gedanken: weg!“

Der Vater hatte schon Schiffskarten nach Shanghai, da wurde in letzter Minute alles umgekrempelt: über England nach Palästina, die Eltern kamen mit dem letzten Schiff durch den Suezkanal, 1940 war die Familie wiedervereint. Henry Brandt hat die ersten Jahre in Palästina als „sehr positive, ermutigende Zeit“ in Erinnerung, „eine ganz idealistische Gesellschaft, es gab viel Solidarität“. Der Vater fing in Palästina „mit nichts an, aber es gab so viele Nichtse“. Ein kleiner Bäckerladen, Henry und sein Bruder Edgar fuhren morgens um sechs mit dem Fahrrad die Ware aus.

Erst nach dem Krieg wurde ihm der ganze Horror klar

In der ersten Hälfte der Fünfzigerjahre studierte Brandt in Belfast Wirtschaftswissenschaften und arbeitete anschließend bei Ford. Erst dann fand er seine wahre Berufung und absolvierte in London ein Rabbinerstudium. Als Rabbiner war er zuerst in Leeds, Genf, Zürich und Göteborg, dann kamer nach Hannover, Dortmund und Augsburg.

Erst nach dem Krieg wurde Henry Brandt „der ganze Horror bewusst“. Als er 1948 auf einem Schiff von Neapel nach Tel Aviv mit KZ-Überlebenden sprach. „Erst im persönlichen Zusammentreffen mit diesen Menschen“ wurde ihm „das ganze Ausmaß klar“. Erst da erfuhr er auch durch Yad Vashem, dass sein Cousin Gerhard 1940 in Dachau ermordet worden war.

(Florian Sendtner)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!