Die Welt ächzt unter Corona, Kanzlerin Merkel spricht von der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Allerdings: Schlimme Seuchen gab es auch im 20. Jahrhundert immer wieder. Wie bekam man diese in den Griff? Ein Überblick:

Die Lungenkrankheit mit dem Namen Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom, kurz Sars, sollte zur ersten Pandemie des 21. Jahrhunderts werden. Die Krankheit, ausgelöst durch das Coronavirus Sars-CoV-1, war das erste Mal 2002 in China aufgetreten. Die chinesische Regierung hielt die Informationen jedoch unter Verschluss. Erst 2003 informierte China die Weltgesundheitsorganisation (WHO), doch da war es bereits zu spät. Bis Ende 2003 erlagen weltweit knapp 800 Menschen der Lungenkrankheit. In Deutschland gab es neun wahrscheinliche, aber nicht tödliche Fälle.

Noch 2003 kam die Pandemie zum Erliegen. Wie wurde Sars besiegt? Wie andere gefährliche Krankheiten in Schach gehalten, Mers, die Schweinegrippe oder Ebola? Und welche Schlüsse kann man daraus für die aktuelle Pandemie ziehen? „Erkenntnisse, die wir aus vergangenen Pandemien gewonnen haben, lassen sich nicht eins zu eins übertragen“, sagt Günter Fröschl, Tropenmediziner und Infektiologe am Münchner Tropeninstitut. Zu unterschiedlich seien das Infektionsgeschehen und die Erreger selbst. Ein Beispiel: Sars-CoV-1, Mers-CoV und das Ebola-Virus sind erst dann ansteckend, wenn der Patient bereits starke Symptome zeigt. Sars-CoV-2 jedoch kann auch von Menschen weitergegeben werden, die noch völlig symptomfrei sind.

Dennoch helfen vergangene Pandemien, die jetzige zu bekämpfen. „Wichtig ist“, sagt Fröschl, „das komplexe Infektionsgeschehen in kleine Unterabteilungen herunterzubrechen, um von dort aus Gegenmaßnahmen zu entwickeln.“ Mit Unterabteilung meint der Infektiologe etwa die Themen Schutzkleidung oder Quarantäne. Viele der heutigen Maßnahmen fußen auf den Erfahrungen der Sars-Pandemie. Auch damals wurden Patienten isoliert und Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt, Schulen und Kinos geschlossen. 2004 erklärte die WHO die Pandemie für beendet. Eine Impfung gibt es bis heute nicht.

Ebola gilt als Biowaffe

Gleiches gilt für den Sars-Verwandten Mers-CoV, ebenfalls ein Coronavirus, das seit 2012 vor allem auf der arabischen Halbinsel auftritt und eine schwere Atemwegserkrankung auslöst. Bisher gibt es rund 850 Todesfälle im Zusammenhang mit Mers. Das Virus wird von Fledermäusen über Dromedare auf Menschen übertragen. Übertragungen zwischen Menschen sind eher selten. „Das erklärt, warum sich das Virus bisher nur sehr eingeschränkt verbreiten konnte“, sagt Fröschl. Würde es jedoch mutieren, könnte es auch größeren Bevölkerungsgruppen gefährlich werden. Virologe Christian Drosten will sich, sobald die jetzige Pandemie unter Kontrolle gebracht ist, verstärkt um die Mers-Viren kümmern. „Mers ist der nächste Pandemie-Kandidat“, so Drosten jüngst in einem Interview.

Aber auch Grippeviren können Pandemie. Das Virus, das 2009 und 2010 die Welt in Atem hielt, war H1N1/09, das sogenannte Schweinegrippevirus. „Das Virus hat auch deshalb so große Aufmerksamkeit erhalten, weil ein früherer Verwandter Anfang des 20. Jahrhunderts die Spanische Grippe verursacht hat“, sagt Fröschl. „Anfangs war die Befürchtung groß“, sagt Fröschl, „dass die Schweinegrippe ähnlich gefährlich werden könnte.“ Dies bewahrheitete sich nicht. Dennoch starben an der Schweinegrippe weit mehr Menschen als an Sars oder Mers. Nachgewiesen wurde das Schweinegrippevirus erstmals in den USA und in Mexiko. Bis zum Ende der Pandemie 2010 hatte es 214 Länder erreicht, rund 18 500 Menschen starben, 350 davon in Deutschland. Spätere Studien gehen allerdings von weltweit bis zu 200 000 Toten aus.

Erstes und oftmals einziges Mittel der Wahl waren strenge Quarantänemaßnahmen. Mexiko, das besonders betroffen war, schloss öffentliche Einrichtungen und verbot Veranstaltungen, in Indonesien wurden Reisende gebeten, Mundschutz zu tragen. Deutschland setzte auf allgemeine Hygienemaßnahmen und eine Impfstrategie. Ein passender Impfstoff war schnell, wenn auch nicht in großen Mengen, verfügbar.

Und wo ist das Schweinegrippevirus hin? „Vermutlich wurde es in den Folgejahren von anderen Grippeviren verdrängt“, sagt Fröschl.

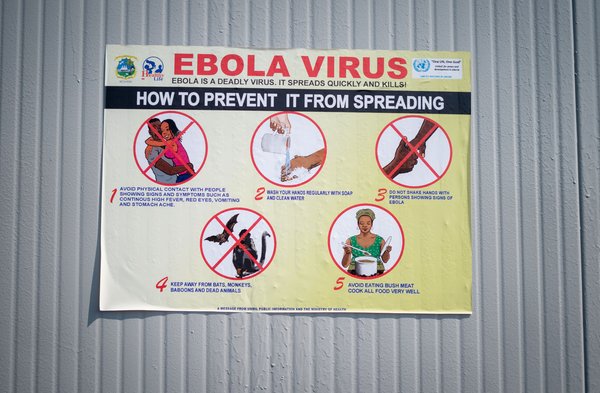

In der jetzigen Pandemie liegt die größte Hoffnung auf der Impfung. In der Vergangenheit hat die Menschheit mit dieser Strategie gute Erfahrungen gemacht. In einem Fall, den Pocken, wurde ein Virus dank Impfung sogar tatsächlich ausgerottet. Auch beim Ebola-Fieber, das vor allem in Afrika auftritt und seit 2013 Tausende Menschen das Leben kostete, ist es die Impfung, die Hoffnung spendet. 2018 wurde erstmals ein Impfstoff eingesetzt. Ebolaviren sind so gefährlich, dass sie von der US-Seuchenkontrolle als mögliche biologische Waffe klassifiziert wurden, in 50 bis 90 Prozent verläuft die Krankheit tödlich. Wie lange der Impfschutz hält, ist noch unklar.

Von Ebola bis Covid-19 war es nur ein kleiner Schritt, zumindest im Tropeninstitut. Im November 2019, kurz vor Beginn der Pandemie in Deutschland, simulierte die Belegschaft in einer Übung den Ausbruch einer gefährlichen Infektionskrankheit. „Vieles, was wir durch Ebola gelernt haben, ist in diese Übung eingeflossen“, sagt Fröschl. Keine acht Wochen darauf strich der Mediziner eine der ersten positiven Sars-CoV-2-Proben in Deutschland ab.

Ein Jahr später. Deutschland ist im zweiten Lockdown. Vor allem die Mutationen aus Großbritannien und Südafrika bereiten den Medizinern Sorge. „Dass ein Virus, das so weit verbreitet ist wie Sars-CoV-2, mehrere Mutationen entwickelt, ist normal“, sagt Fröschl. Als Faustregel gilt, dass ein Virus sich oft zu einer Variante hin verändert, die ansteckender ist, dafür weniger tödlich. Insgesamt aber, so Fröschl, nehme die Zahl der Todesfälle zu, „weil einfach mehr Menschen infiziert werden.“

(Beatrice Oßberger)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!