Die Geschichte der copernicanischen Wende wird gerne mit Johannes Kepler, Galileo Galilei und Isaac Newton erzählt. Das ist auch richtig, denn nach der Behauptung von Nicolaus Copernicus, die Planeten würden sich um die Sonne drehen, waren es die drei Planetengesetze von Kepler, das Fallgesetz von Galilei und das Konzept der Gravitation von Newton, die den Übergang vom Geozentrismus zum Heliozentrismus vollzogen. Natürlich war auch die Erfindung des Teleskops ein entscheidender Beitrag und ein näherer Blick zeigt, wie Instrumente, Beobachtungen und Theorien im 17. Jahrhundert zusammenwirkten. Gerade die ersten Jahrzehnte lassen sich mit dem Ansbacher Hofastronomen Simon Marius besonders gut beleuchten. Dabei war Marius gar kein Copernicaner. Das macht die Angelegenheit aber nur spannender.

Als Simon Marius 1573 in Gunzenhausen geboren  wurde, beobachteten die Astronomen die Himmelskörper noch mit bloßen Augen und Winkelinstrumenten oftmals aus Holz. Seit zwei Jahrtausenden stand für die Erdenbürger fest, dass sich die Gestirne um die Erde drehen, die ersichtlich in Ruhe und damit wohl im Zentrum der Welt liegt. Freilich hatte sich bis 1600 gezeigt, dass sich die Kometen wohl doch nicht in der Erdatmosphäre befinden, sondern viel weiter als der Mond entfernt sind und dabei sogar die kristallinen Sphären durchkreuzten, die nach der traditionellen Auffassung die Planeten tragen sollten. Dies war bei der von Aristoteles und Ptolemäus geprägten Vorstellung des Himmels nicht vorgesehen und irritierte ähnlich wie die Supernova von 1572, die sehr weit entfernt sein musste.

wurde, beobachteten die Astronomen die Himmelskörper noch mit bloßen Augen und Winkelinstrumenten oftmals aus Holz. Seit zwei Jahrtausenden stand für die Erdenbürger fest, dass sich die Gestirne um die Erde drehen, die ersichtlich in Ruhe und damit wohl im Zentrum der Welt liegt. Freilich hatte sich bis 1600 gezeigt, dass sich die Kometen wohl doch nicht in der Erdatmosphäre befinden, sondern viel weiter als der Mond entfernt sind und dabei sogar die kristallinen Sphären durchkreuzten, die nach der traditionellen Auffassung die Planeten tragen sollten. Dies war bei der von Aristoteles und Ptolemäus geprägten Vorstellung des Himmels nicht vorgesehen und irritierte ähnlich wie die Supernova von 1572, die sehr weit entfernt sein musste.

Solche Beobachtungen ließen Zweifel an den antiken Theorien wachsen, doch im heliozentrischen Weltmodell waren ebenfalls viele Probleme ungelöst. Sollte die Erde wirklich innerhalb eines Jahres die Sonne umrunden, müsste dies ja mit großer Geschwindigkeit erfolgen. Heute wissen wir, dass es um die 100 000 km/h sind. Damals erwartete man, dass in der Atmosphäre deswegen enorme Stürme auftreten müssten. Wenn die Erde weiterhin täglich um ihre eigene Achse rotiert, sollte dies enorme Kräfte zur Folge haben. Die Größe des Erdkörpers war seit zwei Jahrtausenden grob bekannt und er müsste wie eine Sahnetorte auf einer Zentrifuge auseinanderfliegen. Müsste schließlich ein fallender Körper nicht hinter der Erdrotation zurückbleiben? Viele ernstzunehmende Bedenken gegen die copernicanische Theorie mussten noch aus dem Weg geräumt werden.

Dazu kommt ein schwerwiegender astronomischer Einwand, der seit jeher Copernicaner in Erklärungsnotstand brachte. Wenn die Erde eine Bahn um die Sonne zieht, müssten nahe Fixsterne im jährlichen Verlauf unter einem unterschiedlichen Winkel zu betrachten sein. Diese Fixsternparallaxe sollte sich durch eine Verschiebung vor dem Himmelshintergrund bemerkbar machen, was aber seit Aristarch von Samos niemand beobachtet hatte. Die korrekte Antwort auf das Problem gab bereits Copernicus und verwies auf die unglaublichen Abstände. Auf die Zeitgenossen musste diese Begründung jedoch absurd oder zumindest gewagt wirken, und die Dimensionen des Weltalls stellen sich auch dem modernen Betrachter jenseits aller Erfahrung dar.

Marius sieht eine Supernova

Marius war schon in der präteleskopischen Ära ein versierter Beobachter und führte seit 1594 meteorologische Aufzeichnungen. Er publizierte über den Kometen von 1596 und erstellte für 1601 bis 1629 Jahreskalender. Auch 1604 leuchtet wieder eine Supernova im Sternbild des Schlangenträgers auf. Ein großer Stern in 20 000 Lichtjahren Entfernung hatte seinen Brennvorrat aufgebraucht und war in einer gewaltigen thermonuklearen Explosion zum hellsten Stern am Nachthimmel geworden. Diese bis heute letzte Supernova in der Milchstraße wurde am 9. Oktober 1604 in Verona und Florenz entdeckt, doch schon einen Tag später beobachten sie auch chinesische Astronomen und Simon Marius in Padua, wo er die Position präzise bestimmte.

Eigentlich wollte Marius 1601 mit einer Empfehlung des Ansbacher Markgrafen Georg Friedrich „an den vesten, unsern besondern lieben Tycho Brahe, Röm. Kaiserlichen Rath zu Prag“ seine Kenntnisse erweitern. Unter Kaiser Rudolf II. war Prag zur Kaiserresidenz und zum Zentrum des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens in Mitteleuropa avanciert. Kaiserlicher Hofastronom war der streitbare Däne Tycho Brahe (1546 bis 1601), der die Genauigkeit der Messungen beträchtlich verbessert hatte. Brahe wollte Marius für einige Zeit in seine Dienste nehmen, sein Tod verhinderte dies. Deswegen schickte ihn der Markgraf nach Padua, um dort Medizin zu studieren. Galilei hielt zur gleichen Zeit mathematische Vorlesungen und beide haben sicherlich voneinander gehört – doch Freunde wurden sie nicht.

1605 reiste Marius zurück in seine fränkische Heimat und wurde in Ansbach markgräflicher Hofmathematikus – eine Position, die er bis zu seinem Tod innehatte. Neben der Erstellung von Kalendern und Tabellen wirkte er auch als Arzt. Mathematische Exzellenz bewies Marius 1610 und gab als Übersetzung aus dem Griechischen Die Ersten Sechs Bücher Elementorum Euclidis heraus. In dem Generalobristen Johannes Philipp Fuchs von Bimbach, einem der höchsten Beamten am Ansbacher Hof, fand Marius einen Förderer, der sich aus dieser Arbeit Hilfestellungen beim Militär versprach, etwa für die Ballistik. Dieser Fuchs von Bimbach war es auch, der laut Marius bereits auf der Frankfurter Herbstmesse 1608 ein Fernrohr kennenlernte.

Das Fernrohr wird erfunden

Fast zeitgleich wurde bei einer Friedenskonferenz in Den Haag erstmals ein Teleskop vorgestellt. Am 2. Oktober 1608 führte der Middelburger Brillenmacher Johann Lipperhey (um 1570 bis 1619) dem Grafen Maurice von Nassau in Den Haag das Instrument vor, was ein Patentantrag an die Niederländischen Generalstaaten belegt. Fre ilich erhoben auch andere Anspruch auf die Entdeckung – niemand erhielt ein Patent. Offenbar lag die Erfindung in der Luft und eines der ersten Exemplare fand den Weg zur Messe in Frankfurt. Da eine seiner Linsen einen Sprung hatte und der Händler dennoch einen hohen Preis verlangte, wurde man sich nicht einig. Fuchs von Bimbach nahm das Wissen um die Konstruktion mit zwei Linsen in einem Tubus aber mit nach Ansbach und versuchte mit Marius einen N

ilich erhoben auch andere Anspruch auf die Entdeckung – niemand erhielt ein Patent. Offenbar lag die Erfindung in der Luft und eines der ersten Exemplare fand den Weg zur Messe in Frankfurt. Da eine seiner Linsen einen Sprung hatte und der Händler dennoch einen hohen Preis verlangte, wurde man sich nicht einig. Fuchs von Bimbach nahm das Wissen um die Konstruktion mit zwei Linsen in einem Tubus aber mit nach Ansbach und versuchte mit Marius einen N achbau. Die Nürnberger Optiker verfügten allerdings über keine geeigneten Linsen, so dass es bis Sommer 1609 dauerte, bis Fuchs von Bimbach ein sogenanntes belgisches Fernrohr – also aus den Niederlanden – erwerben konnte, das Marius mit nach Hause nehmen durfte. Folgt man dieser Darstellung, war Marius der erste Berufsastronom, der außerhalb der Niederlande vom Teleskop Kenntnis erlangte und sicher einer der ersten, der ein Fernrohr verwenden konnte.

achbau. Die Nürnberger Optiker verfügten allerdings über keine geeigneten Linsen, so dass es bis Sommer 1609 dauerte, bis Fuchs von Bimbach ein sogenanntes belgisches Fernrohr – also aus den Niederlanden – erwerben konnte, das Marius mit nach Hause nehmen durfte. Folgt man dieser Darstellung, war Marius der erste Berufsastronom, der außerhalb der Niederlande vom Teleskop Kenntnis erlangte und sicher einer der ersten, der ein Fernrohr verwenden konnte.

Für die Astronomie brach damit eine neue Ära an und Wissenschaftler in ganz Europa richteten das neue Instrument gen Himmel. Dabei gewannen sie aufregende Ergebnisse, die das bis dahin geltende Weltbild veränderten. Weitaus am bekanntesten wurde der italienische Mathematiker, Physiker, Astronom und Naturphilosoph Galileo Galilei (1564 bis 1642), der zwar erst Mitte Mai 1609 davon erfuhr, dem es dann aber rasch gelang, selbst taugliche Teleskope herzustellen. Am 24. August 1609 präsentierte Galilei ein Exemplar auf dem Glockenturm von San Marco und zeigte dem Venezianischen Dogen Leonardo Donato, dass feindliche Kriegsschiffe nun zwei Stunden früher gesehen werden können. Dies hatte eine Verdopplung seines Salärs auf Lebenszeit zur Folge. Galilei wollte aber längst wieder zurück nach Florenz, wo er sich als Privatlehrer um den Sohn des Großherzogs der Toskana gekümmert hatte, der 1609 als Cosimo II. de’ Medici den Thron bestieg. Dies führte Galilei zwar aus der Republik Venedig in den Einflussbereich des Vatikans, doch die erhoffte Stelle in Florenz nicht als einfacher Mathematiker, sondern als Philosoph mit Befreiung von der Lehrpflicht versprach hohe Reputation. Wenn er eine Art Bewerbungsschrift hätte, in der astronomische Objekte nach dem Fürstenhaus benannt wären, sollte das Vorhaben gelingen.

Sensationelle Jupitermonde

Galilei war sicherlich klar, dass bald überall in Europa Astronomen mit dem neuen Instrument Beobachtungen machen würden. Nur wer etwas Besonderes entdeckte und darüber als Erster publizierte, würde sich in die Geschichtsbücher eintragen. Beides gelang Galilei und schon im März 1610 veröffentlichte er seine Sternenbotschaft Sidereus Nuncius. Kurz vorher, am 7. Januar, hatte er in der Nähe von Jupiter einige Sternchen entdeckt, die ihn in Erstaunen versetzten, „weil sie auf einer vollkommen geraden Linie parallel zur Ekliptik zu liegen und heller als die übrigen Sterne gleicher Größe zu glänzen schienen“. In den folgenden Nächten wurde ihm klar, dass diese Lichtpünktchen nicht zufällig in der gleichen Richtung wie der Planet standen, sondern dass diese den Jupiter umkreisen. Damit waren erstmals Gestirne entdeckt, die nicht unmittelbar um die Erde kreisen, denn diese Sternchen umlaufen zunächst Jupiter – und wir nennen solche Objekte inzwischen Monde.

In Ansbach gab Simon Marius den 8. Januar als Zeitpunkt seiner ersten Beobachtung der Jupitertrabanten an. Marius publizierte seine Ergebnisse jedoch erst im folgenden Jahr und legte dann 1614 mit seinem Hauptwerk Mundus Iovialis (Jupiterwelt) nach. Ein Jahrzehnt später beschuldigte Galilei deswegen Marius des Plagiats. Dieser habe alles nur von ihm abgeschrieben. Dies beschädigte für 280 Jahre den Ruf von Marius schwer und erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnte gezeigt werden, dass die astronomischen Arbeiten von Marius selbstständig und ebenbürtig waren. Bei den Beobachtungsbefunden waren sich Galilei und Marius durchaus einig, nur in der Interpretation unterschieden sie sich.

Galilei hatte im Sidereus Nuncius auch die unregelmäßige Hell-Dunkel-Grenze des Mondes beschrieben und gefolgert, dass die Oberfläche des Mondes nicht völlig glatt, frei von Unebenheiten und genau kugelförmig sei, sondern dass sie ganz im Gegenteil voll von Unregelmäßigkeiten, voll von Löchern und Erhebungen ist, genau wie die Oberfläche der Erde, die allenthalben durch hohe Berge und tiefe Täler unterschiedlich gestaltet ist. Auch Marius spricht von Brüchen und Klüften und beide erkennen, dass der Mond wohl ebenso ein Gesteinsbrocken wie die Erde ist. Damals war nicht nur die Materialität der Gestirne eine nicht zu beweisende Annahme, es herrschte auch die Vorstellung, Gestirne müssten ideale Kugelgestalt besitzen.

Mit dem Teleskop offenbarte sich auch, dass wesentlich mehr Sterne existieren als bis dahin angenommen. Galilei demonstrierte dies an einer Konstellation im Gürtel und Schwert des Orion sowie an den Plejaden. Auch die Milchstraße und viele Nebel erweisen sich als Ansammlungen von Sternen. Nur der Andromedanebel ließ sich nicht in Einzelsterne auflösen und schon zu Marius’ Lebzeiten war seine Fernrohrbeobachtung vom Dezember 1612 anerkannt. Als erster Europäer beschrieb er den blassen Glanz, und verglich ihn mit dem Schein einer brennenden Kerze durch ein durchscheinendes Horn. Als Ursache vermutete Marius einen weit entfernten Kometen. Die früheste Beschreibung findet sich in einer Pergamenthandschrift des persischen Astronomen Abd ar-Rahman as-Sufi (Al Sufi) über die Fixsterne von etwa 964, doch in Europa war dieser Nebel im Gürtel der Andromeda in keinem Sternverzeichnis, weswegen später Charles Messier in seinen Katalog Marius als Entdecker führt. Zu Beginn des 20. Jahrhundert war die Natur des Andromedanebels Gegenstand einer großen Debatte bis schließlich Edwin Hubble 1920 bestätigen konnte, dass der Andromedanebel eine eigene Spiralgalaxie ist und mit 2,5 Millionen Lichtjahren deutlich weiter entfernt ist als alle Objekte unserer eigenen Galaxie, der Milchstraße.

Der Blick durchs Teleskop ließ nun auch eindeutig Flecken auf der Sonne beobachten. Schon seit Dezember 1610 zeichnete der Engländer Thomas Harriot (1560 bis 1621) Sonnenflecken, in Ostfriesland beobachten Johann Fabricius (1587 bis 1617) und sein Vater David Fabricius (1564 bis 1617) dunkle Flecken auf der Sonne und ermittelten ab März 1611 die Rotationsdauer der Sonne. Im gleichen Monat begannen Christoph Scheiner (1573 bis 1650) und sein Schüler Johann Baptist Cysat (1586 bis 1657) in Ingolstadt ihre Sonnenbeobachtungen und auch am Collegio Romano in Rom dürften bereits 1610 teleskopische Beobachtungen geglückt sein. Marius beobachtete seit August 1611 Sonnenflecken, nachdem er sich die Technik zeigen ließ und sie selbst verbesserte. Die Flecken hielt er für Schlacke, die beim Sonnenbrand entstünden und von Zeit zu Zeit von der Sonnenoberfläche in Form von Kometen abfallen. Er fand im November 1611, dass die Bewegung der Sonnenflecken und damit die Äquatorialebene der Sonne zur Ekliptik geneigt ist, und vermutete 1619 als Erster die Periodizität von Sonnenflecken.

Die Flecken hielt er für Schlacke, die beim Sonnenbrand entstünden und von Zeit zu Zeit von der Sonnenoberfläche in Form von Kometen abfallen. Er fand im November 1611, dass die Bewegung der Sonnenflecken und damit die Äquatorialebene der Sonne zur Ekliptik geneigt ist, und vermutete 1619 als Erster die Periodizität von Sonnenflecken.

Die Sonnenflecken widersprachen der klassischen Anschauung, nach der die Sonne eine makellos reine, unveränderliche Kristallkugel war – eine Vorstellung, der sich die Kirche als Metapher für die „unbefleckte“ Empfängnis der Jungfrau Maria bediente. Einem rechten Christen musste es schwerfallen, diese Lehrmeinung leichtfertig und möglicherweise voreilig aufzugeben, was sich an dem Ingolstädter Jesuiten Christoph Scheiner studieren lässt.

Die Venusphasen ändern alles

Galilei wie Marius betrachteten es als erwiesen, dass die Fixsterne durch ihr eigenes Licht leuchten, während Planeten angestrahlt werden und Licht nur reflektieren. Bekanntlich kommen auf diese Weise die Mondphasen zustande. Besonders interessant sind aber die Phasen der Venus. Marius beobachtete sie seit dem Winter 1610/11. Er berichtete dies in einem verlorenen Brief an Nikolaus von Vicke, über den dieser am 6. Juli 1611 (jul.) Johannes Kepler wortwörtlich in Kenntnis setzte: „Drittens werde ich beweisen, dass Venus nicht anders [als der Mond] von der Sonne beleuchtet wird und dass sie gehörnt und halb wird, wie sie vom Ende des vorigen Jahres an bis in den April des jetzigen von mir mit Hilfe des belgischen Perspicilis vielmals und aufs sorgfältigste beobachtet und gesehen worden ist.“ Schon in der Widmung vom März 1611 des Prognosticons auf 1612 gibt sich Marius überzeugt: „Dass also gar kein zweiffel mehr ist / denn das Venus von der Sonnen erleuchtet wird / wie der Mond / Welcher Meinung wol etliche auß den Alten gewesen / aber nie von keinem mit Augen gesehen worden.“

Galilei kam Marius einige Monate zuvor und begann kurz nach seiner Ankunft in Florenz im Oktober 1610 mit Venusbeobachtungen. Er zeigte diese Erscheinung am 11. Dezember 1610 seinem Freund und Korrespondenten Giuliano de’ Medici in Prag durch ein Buchstabenrätsel an, für das er einige Wochen später die Entzifferung gab: Cynthiae figuras aemulatur mater amorum (Die Mutter der Liebe eifert den Gestalten der Cynthia nach). Die „Mutter der Liebe“ steht für Venus und Cynthia ist ein Beiname der griechischen Artemis, die auch als Mondgöttin tätig war. Die Beobachtungen von Galilei und Marius machte im Druck erstmals Kepler 1611 im Vorwort zur Dioptrik bekannt, wobei er Galilei die Priorität zuerkannte.

Während sich die Venus bis auf Neuvenus stets mehr oder weniger gleich hell zeigt und keine Kontur zu erkennen ist, lässt sich aus der Abfolge der Phasen, wie sie mit dem Teleskop zu sehen ist, die Folgerung ziehen, dass sich die Venus notwendigerweise um die Sonne dreht. Damit war erstmals das aristotelisch-ptolemäische Weltbild falsifiziert – zumindest hinsichtlich seiner Aussagen über die inneren Planeten. Natürlich war damit noch nichts ausgesagt, ob sich die Sonne weiterhin um die Erde dreht oder selbst im Zentrum des Planetensystems sitzt. Aber ein wichtiger Etappensieg auf dem Weg zum Heliozentrismus war gewonnen.

Für überzeugte Copernicaner wie Galileo Galilei und Johannes Kepler neigte sich damit die Waage zugunsten des heliozentrischen Weltsystems. Aus heutiger Sicht muss man zugestehen, dass ein echter Beweis noch ausstand. Ja, selbst der theoretische Rahmen, in dem wir uns nur die Sonne im Zentrum des  Planetensystems vorstellen können, wurde erst mit Isaac Newtons Philosophiae Naturalis Principia Mathematica geschaffen. Dort legte er 1687 mit den Bewegungsgesetzen die Grundlage der klassischen Mechanik und formulierte das Gesetz der universellen Gravitation. Echte empirische Beweise wie die Aberration und die Fixsternparallaxe wurden von James Bradley und Wilhelm Bessel sogar erst im 18. und 19. Jahrhundert gefunden. Eine experimentelle Bestätigung der Rotation der Erde war zwischen 1736 und 1741 durch zwei Expeditionen in Lappland und in den Anden mit Erdabplattung und Äquatorwulst geglückt. Die Erde wurde zu einer „gedrückten“ Kugel, wie bei einer rotierenden Erde zu erwarten. Auch die Demonstrationen eines 28 Kilogramm schweren Pendels an einem 67 Meter langen Draht durch Jean Bernard Léon Foucault im Pariser Observatorium im Februar 1851 und einige Wochen später im Panthéon zeigten unmittelbar die Erdrotation. Während die Pendelebene bezüglich des Sonnensystems stabil bleibt, dreht sich die Erde unter dem Pendel hinweg. Doch dies alles war wie Dopplerverschiebung, parallaktische Bewegung, Drehimpulserhaltung, Corioliskraft, Vorlauf und Äquatorlauf keine Angelegenheit des 17. Jahrhunderts.

Planetensystems vorstellen können, wurde erst mit Isaac Newtons Philosophiae Naturalis Principia Mathematica geschaffen. Dort legte er 1687 mit den Bewegungsgesetzen die Grundlage der klassischen Mechanik und formulierte das Gesetz der universellen Gravitation. Echte empirische Beweise wie die Aberration und die Fixsternparallaxe wurden von James Bradley und Wilhelm Bessel sogar erst im 18. und 19. Jahrhundert gefunden. Eine experimentelle Bestätigung der Rotation der Erde war zwischen 1736 und 1741 durch zwei Expeditionen in Lappland und in den Anden mit Erdabplattung und Äquatorwulst geglückt. Die Erde wurde zu einer „gedrückten“ Kugel, wie bei einer rotierenden Erde zu erwarten. Auch die Demonstrationen eines 28 Kilogramm schweren Pendels an einem 67 Meter langen Draht durch Jean Bernard Léon Foucault im Pariser Observatorium im Februar 1851 und einige Wochen später im Panthéon zeigten unmittelbar die Erdrotation. Während die Pendelebene bezüglich des Sonnensystems stabil bleibt, dreht sich die Erde unter dem Pendel hinweg. Doch dies alles war wie Dopplerverschiebung, parallaktische Bewegung, Drehimpulserhaltung, Corioliskraft, Vorlauf und Äquatorlauf keine Angelegenheit des 17. Jahrhunderts.

Auch Jupiter umkreist die Sonne

Bei den Messungen an den Jupitertrabanten machte Marius eine verblüffende Entdeckung: „Nachdem ich sehr viele Beobachtungen angestellt und die periodischen Umlaufzeiten eines jeden Trabanten möglichst genau erhalten hatte, bemerkte ich noch ein anderes Phänomen: nämlich, dass sie im Gleichmaß ihrer Bewegung auf den Jupiter als Zentrum ausgerichtet sind; zusammen mit dem Jupiter aber sind sie nicht auf die Erde, sondern auf die Sonne als Mittelpunkt gerichtet.“ Setzt man eine gleichförmige Bewegung der Jupitermonde voraus – und hier wäre derjenige in der Beweispflicht, der ein Verlangsamen oder ein Beschleunigen in Betracht zieht –, so muss man auch annehmen, der Jupiter umkreist die Sonne.

Damit hat Marius ein wichtiges Detail entdeckt: Nicht nur die Venus und dann vermutlich wohl auch Merkur als die beiden inneren Planeten drehen sich um die Sonne, sondern auch Jupiter und vermutlich auch Mars und Saturn als die drei äußeren Planeten. Es blieb nur noch offen, ob die Erde ein Planet wie die anderen ist oder ob die Sonne mit der Planetenschar sowie dem Mond weiterhin die Erde umkreisen.

Dieses sogenannte tychonische Weltmodell ist heutzutage in Vergessenheit geraten, bis Mitte des 17. Jahrhunderts war es aber das von den meisten Fachastronomen favorisierte Weltmodell. Es erlaubte, die neuen teleskopischen Befunde ebenso wie im copernicanischen System zu reproduzieren. Alle Lage-, Abstands- und Helligkeitsbeziehungen, die Venusphasen, die mutmaßlichen Merkurphasen und die Bewegung von Jupiter und seiner Monde ließen sich gleichermaßen ableiten. In beiden Modellen ergaben sich sogar die „Planetenschleifen“, die Copernicus als relative Effekte erkannte. Diesem gelegentlichen Zurücklaufen der Wandelsterne entspricht damit keine echte Bewegung der Planeten und sie erweisen sich als scheinbar. Es sieht nur so aus, da wir mit der Erde bereits auf einem bewegten Körper sitzen. In beiden Weltsystemen wird verständlich, warum Sonne und Mond keine Schleifen aufweisen.

Copernicanisch oder tychonisch?

Bei formaler Gleichwertigkeit hatte das tychonische Modell aber den Vorteil, dass die oben genannten Probleme der Erddrehung nicht auftraten. Das copernicanische Modell stand nicht nur mit den Prinzipien der aristotelisch-ptolemäischen Naturphilosophie in Widerspruch, sondern auch mit dem „gesunden Menschenverstand“, der von einer doppelten Erdbewegung schlicht nichts bemerkt. Zu Marius‘ Lebenszeit war dieses geo-heliozentrische System, das mit dem copernicanischen Weltmodell kinematisch äquivalent ist, durchaus fortschrittlich.

Wie Marius zu dieser Auffassung kam, beschreibt er im Mundus Iovialis: „Die Möglichkeit aber, dies zu finden, bot mir meine Meinung über das Weltsystem, welche in ihrer Art mit der des Tycho übereinstimmt. Auf diese stieß ich im Winter zwischen den Jahren 1595 und 1596, als ich zum ersten Mal Copernicus las.“ Das tychonische Weltmodell begegnete Marius im Herbst des folgenden Jahres als Skizze. Kurz davor soll er 1596 eine Handschrift über sein Weltsystem mit einer Erklärung dem Konsistorium in Ansbach überreicht haben. Diese wird als Hypotheses de systemate mundi erstmals in Vockes Geburts- und Todten-Almanach Ansbachischer Gelehrten von 1797 erwähnt und gelangte von dort in viele Nachschlagewerke. Die Schrift gilt als verschollen und erschien vermutlich nie im Druck. Marius teilt nur mit, dass diese Anschauung „von mir selbst herausgefunden worden ist“, kann als Zeugen aber nur Personen benennen, die 1614 zumeist bereits verstorben waren.

Marius sah es als seine Aufgabe an, die Verträglichkeit einer ruhenden Erde mit den neuen Befunden zu erweisen. Schon in dem Brief an Nikolaus von Vicke erklärte Marius programmatisch: „Erstens behaupte ich die Unbeweglichkeit der Erde, wobei Persönliches durchaus ausgeschieden bleibt, vielmehr nur die Argu mente gegen die Gründe des Copernicus geprüft werden, die in unserer Zeit Kepler mit dem Paduaner Mathematiker Galilei billigt und ernstlich als zutreffend anerkennt.“ Als Argumente nennt er die Heilige Schrift, die moderate Größe der Himmelskörper, die Venusphasen und die ‚jovialischen Planeten‘. Verständlich empörte sich Kepler über eine theologische Beweisführung.

mente gegen die Gründe des Copernicus geprüft werden, die in unserer Zeit Kepler mit dem Paduaner Mathematiker Galilei billigt und ernstlich als zutreffend anerkennt.“ Als Argumente nennt er die Heilige Schrift, die moderate Größe der Himmelskörper, die Venusphasen und die ‚jovialischen Planeten‘. Verständlich empörte sich Kepler über eine theologische Beweisführung.

Marius zeigte sich damit als Astronom des Übergangs, der sich in der astronomischen Praxis der Messung wie auch der Kenntnis der Theorien auf internationalem Topniveau seiner Zeit bewegte: Er hat sich vom ptolemäischen Weltsystem bereits verabschiedet, kann sich aber noch nicht zum Heliozentrismus durchringen. Dies mag von heute gesehen belächelt werden, doch Anfang des 17. Jahrhundert waren die Erwägungen von Marius durchaus rational.

Als Begründung, warum wir trotz des Erdumlaufs keine parallaktische Verschiebung an den Fixsternen bemerken, hatte Copernicus angeführt, dass die Fixsterne unermesslich weit entfernt sind, sodass die Genauigkeit der zeitgenössischen Instrumente dies noch nicht abbilden könne. So richtig diese Erklärung war, so schwer war es gleichwohl, die auch für heutige Menschen unglaublichen Dimensionen des Weltalls zu akzeptieren.

Acht Jahre nach dem Tod von Marius gab Galilei seinen Dialog über die beiden hauptsächlichen Weltsysteme heraus, der ihn 1633 mit der römischen Inquisition in Konflikt brachte. Er behandelt dort das ptolemäische und das copernicanische Weltsystem. Doch wie wir gesehen haben, war zu dieser Zeit das antike Modell bereits widerlegt und der ernstzunehmende Rivale wäre das tychonische System gewesen. Auf der anderen Seite hätte auch nicht das copernicanische Weltmodel mit Kreisen und Epizykeln verhandelt werden sollen, sondern das Modell, das Johannes Kepler mit seinen drei Planetengesetzen formuliert hatte. Erst in dessen Theorie stimmten die berechneten Positionen der Gestirne mit bisher unerreichter Genauigkeit mit der Beobachtung überein. Leider nahm Galilei von den Errungenschaften Keplers keine Notiz.

Dass Marius, der mit seiner Forschung neben Galilei im Besitz des interessantesten Datenmaterials Anfang des 17. Jahrhunderts war, sich nicht in den Dienst des Heliozentrismus stellen wollte, dürfte insbesondere für Kepler eine große Enttäuschung gewesen sein. Dabei erkannte Marius im Mundus Iovialis durchaus die differentielle Bewegung der Jupitertrabanten. „Ob aber dieses Ansteigen oder Nachlassen der Geschwindigkeit von der Kreisbewegung des Jupiter selbst und allein anhängt oder nicht, gleichwie Herr Kepler […] schlüssig vermutet hat, ist mir bis jetzt ungewiss und von mir nicht beobachtet.“ Obwohl er deswegen keine Meinung über die Sache äußern wollte, fügte er unmittelbar an: „Um aber die Wahrheit zu sagen, ich missbillige völlig diese Methode“. Eine Beziehung von Umlaufszeit und Bahnhalbmesser kam ihm nicht in den Sinn. Wie Galilei ignorierte er zeitlebens alle drei Kepler’schen Gesetze. Das für die Zeit eigentlich fortschrittliche tychonische Weltbild verstellte Marius den Blick auf die Vorzüge des keplerschen Copernicanismus und brachte ihn um die Chance, zu den ganz Großen seiner Zeit aufzuschließen. (Pierre Leich)

Abbildungen (von oben):

In Mundus Iovialis, dem Hauptwerk von Simon Marius, ist auch sein Porträt abgedruckt. Es zeigt Attribute seiner verschiedenen Professionen: Der Destillationsapparat in seiner linken Hand steht für seinen Arztberuf, der Zirkel in der rechten verweist auf seine Stellung als Ansbacher Hofmathematikus aber auch auf seine astrologische Forschung, für die zudem das Fernrohr und sein Buch Mundus Iovialis vor ihm verweisen. Rechts neben seinem Kopf dürfte die Mondoberfläche dargestellt sein. Links abgebildet ist eine Grafik des Jupitersystems mit den vier Monden, die Simon Marius so gut wie zeitgleich zu Galileo Gallilei durch ein Fernglas entdeckte. (Foto: dpa)

Im Wissenschaftsstreit unterlag der Ansbacher Hofastronom Galileo Galilei, hier in einem im 19. Jahrhundert gemalten Porträt. Das Fernrohr ist ein Nachbau eines von Galileo Galileis ersten dieser Instrumente. (Fotos: SZ Photo, dpa)

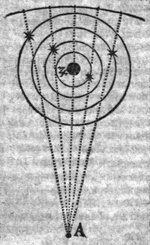

In seinem Prognosticon Astrologicum auf das Jahr 1612 gibt Marius die erste Darstellung des Orbitalsystems der Jupitermonde. (Foto: Staatsarchiv Nürnberg)

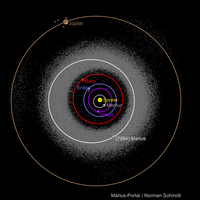

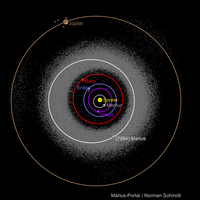

Orbit des 2014 von der Internationalen Astronomischen Union (IAU) nach Marius benannten Asteroiden „(7984) Marius“. Mit 150 000 Asteroiden gerechnete Illustration: Norman Anja Schmidt.

Auf dem Mond wurde ein gut 40 Kilometer großer Einschlagkrater nach Marius benannt. Nördlich davon liegt die durch Lavaströme entstandene Rille „Rima Marius“. (Foto: Bernd Liebscher)

Information:

Das 2014 eröffnete mehrsprachige Portal www.simon-marius.net führt neben einem vollständigen Nachweis der Schriften, Sekundärliteratur, Vorträge und Internetseiten alle elektronischen Quellen zu Marius zusammen.

Am 10. Januar 2023 hätte der markgräfliche Hofastronom Simon Marius 450. Geburtstag und im Jahr darauf 400. Todestag. Die Simon Marius Gesellschaft nimmt beide Jubiläen zum Anlass, 2024 an den süddeutschen Astronomen zu erinnern und ruft ein internationales Jubiläumsjahr unter dem Titel „Simon Marius 1573 – 1624“ aus.

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!