Rund 350 Ehrengäste waren eingeladen, um am 12. Oktober 2020 die Eröffnung des Sudetendeutschen Museums in München zu feiern. Nach Jahrzehnten der Bemühungen, Rückschläge, Etappensiege und vielen Diskussionen. Doch so leicht sollte auch der lange herbeigesehnte Start nicht über die Bühne gehen: Wegen der Auflagen der Corona-Pandemie mussten alle Gäste wieder ausgeladen werden. Nur wer eine spezielle Aufgabe zu erfüllen hatte, durfte an der Eröffnung teilnehmen – im Freien obendrein. So kam nur ein kleines Grüppchen zusammen. Die Corona-Auflagen verhinderten zunächst auch einen normalen Museumsbetrieb. Der war erst ein Dreivierteljahr später möglich.

An diese Hindernisse erinnerte Ortfried Kotzian, der Vorstandsvorsitzende der Sudetendeutschen Stiftung, jetzt beim Festakt anlässlich des fünften Geburtstags des Museums. Diesmal gab es keine Einschränkungen.

Der Impuls kam von Edmund Stoiber

Schon dem Gründungsvorsitzenden der Stiftung, Fritz Wittmann, war laut Kotzian bewusst, dass es eines Museums als Ergänzung zum Sudetendeutschen Haus an der Hochstraße in München bedurfte. Das Sudetendeutsche Haus war 1985 als zentrale kulturelle und wissenschaftliche Anlaufstelle der Volksgruppe in Bayern eröffnet worden. Schließlich hatten sich nach dem Zweiten Weltkrieg und ihrer gewaltsamen Vertreibung aus der Heimat mehr als eine Million Sudetendeutsche in Bayern niedergelassen – und sind hier längst heimisch geworden. Nicht umsonst werden sie ganz offiziell als vierter Stamm Bayerns bezeichnet und stehen unter der Schirmherrschaft des Freistaats.

Richtig Bewegung in die Museumspläne kam dann erst beim Sudetendeutschen Tag 2006. Da bekannte sich der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) überraschend zum Bau eines Museums neben dem Sudetendeutschen Haus. „Ich war nicht vorbereitet auf diese Ankündigung“, sagte Bernd Posselt (CSU), Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Doch umso erfreuter sei er damals gewesen. Es sollten freilich noch fast zwei Jahrzehnte vergehen, bis das Museum auch seine Türen öffnen konnte.

Die konkrete Vorbereitungs- und Bauphase fiel dann in die Amtszeit von Ortfried Kotzian, den Posselt beim Festakt den „Baumeister“ nannte. Am Ende kostete der Bau des Münchner Büros PMP Architekten rund 27 Millionen Euro, zu zwei Dritteln vom Freistaat und zu einem Drittel vom Bund finanziert. „Das ist viel Geld, ist aber jeden einzelnen Cent wert“, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) in seiner Festrede. „Wir haben einen zivilisatorischen Fortschritt in Europa gemacht. Das Museum ist eine Mahnung, dass wir diesen zivilisatorischen Fortschritt nicht gefährden.“ Vieles, was man dort sehe, „kann einem durchaus den Atem rauben“.

Das Museum erzählt vom Leben der deutschsprachigen Bevölkerung in den historischen Ländern Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien, der heutigen Tschechischen Republik, und ihrer schmerzhaften Vertreibung – und das alles dreisprachig: auf Deutsch, Tschechisch und Englisch. Die Dauerausstellung widmet sich auf 1200 Quadratmetern der 1100-jährigen Kulturgeschichte mit unzähligen Exponaten und interaktiven Elementen. Dazu kommen wechselnde Ausstellungen, etwa zum Schriftsteller Otfried Preußler, zum Industriellen Oskar Schindler oder wie gerade zum Automobil-Pionier Ferdinand Porsche.

Der beeindruckende Gebäudekomplex mit Sandsteinfassade und Messinghülle sowie fünf Etagen mit Hangkante zur Isar (siehe kleines Bild, Foto: Sudetendeutsches Museum) schließt direkt an das Sudetendeutsche Haus an. Doch die Optik ist nur ein Teil des Ganzen: Das Museum, dessen Träger die Sudetendeutsche Stiftung ist, sei ein „Raum, der mit Ideen, Emotionen und Begegnungen gefüllt ist“, erklärte Museumsdirektor Stefan Planker. „Ein Ort, an dem Geschichte lebendig wird.“ Ausstellungskuratorin Eva Haupt erwähnte die Forschung, die das Museum ermöglicht, das große Depot und zahlreiche Führungen und Veranstaltungen, die es bereits in den fünf Jahren des Bestehens gab.

Der beeindruckende Gebäudekomplex mit Sandsteinfassade und Messinghülle sowie fünf Etagen mit Hangkante zur Isar (siehe kleines Bild, Foto: Sudetendeutsches Museum) schließt direkt an das Sudetendeutsche Haus an. Doch die Optik ist nur ein Teil des Ganzen: Das Museum, dessen Träger die Sudetendeutsche Stiftung ist, sei ein „Raum, der mit Ideen, Emotionen und Begegnungen gefüllt ist“, erklärte Museumsdirektor Stefan Planker. „Ein Ort, an dem Geschichte lebendig wird.“ Ausstellungskuratorin Eva Haupt erwähnte die Forschung, die das Museum ermöglicht, das große Depot und zahlreiche Führungen und Veranstaltungen, die es bereits in den fünf Jahren des Bestehens gab.

Lange gemeinsame Geschichte

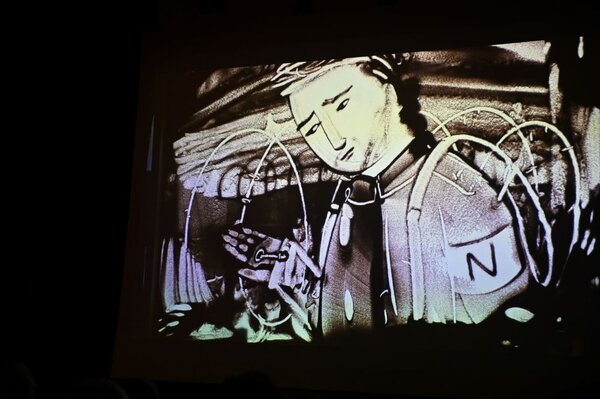

Ein paar Eindrücke von diesen Veranstaltungen gab es auch beim Festakt: Tanzkunst, Klavierstücke – und Sand Art: Dabei entwarf die Künstlerin Nadia Ischia live Bilder aus Sand, die auf eine Leinwand geworfen wurden. Zudem wurde ein Animationsfilm gezeigt, in dem sich das Museum vorstellt. Es war das Bewerbungsvideo für den Europäischen Museumspreis, für den das Museum 2023 nominiert war, als eines von nur drei deutschen Häusern. Auch wenn es letztlich nicht gewann, war allein die Nominierung schon eine Bestätigung der hohen Qualität des Museums.

„Es wurde von manchen kritisiert, wir wollten die Sudetendeutschen in ein Museum sperren“, sagte Posselt. Das sei aber nicht der Fall: „Wir sind eine Volksgruppe mit Zukunft. Doch wer die Zukunft gestalten will, muss die Geschichte kennen.“

Das bestätigte auch der tschechische Botschafter in Berlin, Ji(r)í Cisteck(´y): „Die Vergangenheit können wir nicht ändern, aber wir können aus ihr lernen.“ Und das Museum könne als Gedächtnis dienen. Dazu komme: Vieles, was man in Tschechien heute wie selbstverständlich als tschechische Identität wahrnehme, fuße auf der gemeinsamen Geschichte von Tschechen, Deutschen und Juden.

Peter Reuss, der deutsche Botschafter in Prag, würdigte die Sudetendeutschen als „wichtige Brückenbauer“, während es in den bilateralen Beziehungen zwischen den Staaten Aufs und Abs gegeben habe. Auch das Museum erzähle viel von Versöhnung und Zusammenarbeit. (Thorsten Stark)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!